那年小学

我没有上过幼儿园,20世纪六七十年代秦岭山村里没有幼儿园可上,因而十分羡慕上幼儿园的小朋友。当年,我们那里一年级上两年,第一个一年级相当于学前班。

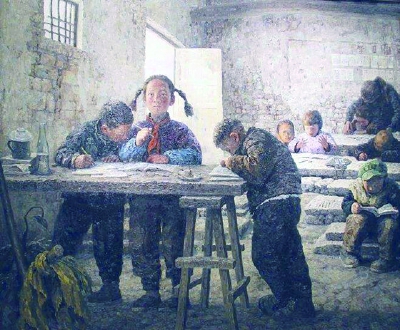

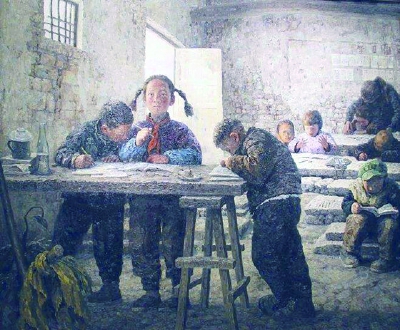

我们小学背靠一座山崖,面朝流峪川道,三座教室呈“π”字形分布,上面一横的教室是老房子,尽管窗子玻璃有破洞裂缝,也只有高年级学生才能坐进去。下面两竖的教室是后盖的,窗子上糊着白纸。每到冬天,窗户纸经常被刮破,雪花有时就飘进教室,在地面落下一层。学校没有取暖设施,同学们自带小火炉抵御寒冷。一次正在上课,老师闻到焦糊味,让同学们仔细检查,原来是有个男同学的棉裤腿被火炉烤了个洞,幸好发现及时,才没烧到皮肉。

虽然山里不缺木材,但当时教室里没有像样的课桌板凳。学校用石头砌出墩子,上面抹上黄泥,把木板架在上面,一排一排的课桌就有了。没有小凳子,同学们就从家里带,高的矮的、方的圆的凳子都有。后来,县上统一维修教室、配发桌凳,学校的教学条件得到了改善。

那时候背的书包手工缝制的比较普遍。到了五年级的时候,我终于有了一个黄挎包书包,上面印着“好好学习、天天向上”的红字,心里甭提有多美了。当时最好的笔是圆珠笔,冬天太冷,圆珠笔有时不出油,用嘴对着笔头哈热气解决问题。

山区小学条件简陋,却挡不住孩子们玩乐的天性。课间十分钟,大家像鸟儿一样从教室飞出,校园里立刻回荡起欢声笑语。那个年代流行跳集体舞,学校派出几名同学去公社中学学成归来,每天下午教大伙连唱带跳,《小松树》《火车向着韶山跑》等集体舞跳起来特别优美,印象特别深刻。要参加公社比赛了,学校要求统一穿上白下蓝的服装和解放鞋,可难坏了许多同学和家长。我只有一条裤子和解放鞋,向高年级的学长借了一件白上衣,总算过了那道难关。

在学工学农的大背景下,学校经常上午上课、下午劳动,我们就曾参加过生产队组织的掰玉米、割麦、挖洋芋等劳动。学校后面有一块地,由高年级的几个劳动小组负责耕种。我们小组嫌从厕所掏大粪,很少给地里上肥,种的菜比不过别的小组,老师戏称我们种的是“卫生田”。

小学的老师是公办民办兼有、山里山外混搭,基本保持在三人左右。山区环境艰苦,年轻教师待不住,几位老师都是上有老、下有小的年纪,每人都身兼数门课程的代课任务。老师们常年以大山为伍,与寂寞作伴,扎根山区教育,奉献三尺讲台,为山里孩子插上了飞出大山、建设家乡的翅膀。

四十多年过去了,我从未忘记我的小学,也从未忘记那些老师。 □汪清龙

关注公众号,随时阅读陕西工人报

我没有上过幼儿园,20世纪六七十年代秦岭山村里没有幼儿园可上,因而十分羡慕上幼儿园的小朋友。当年,我们那里一年级上两年,第一个一年级相当于学前班。

我们小学背靠一座山崖,面朝流峪川道,三座教室呈“π”字形分布,上面一横的教室是老房子,尽管窗子玻璃有破洞裂缝,也只有高年级学生才能坐进去。下面两竖的教室是后盖的,窗子上糊着白纸。每到冬天,窗户纸经常被刮破,雪花有时就飘进教室,在地面落下一层。学校没有取暖设施,同学们自带小火炉抵御寒冷。一次正在上课,老师闻到焦糊味,让同学们仔细检查,原来是有个男同学的棉裤腿被火炉烤了个洞,幸好发现及时,才没烧到皮肉。

虽然山里不缺木材,但当时教室里没有像样的课桌板凳。学校用石头砌出墩子,上面抹上黄泥,把木板架在上面,一排一排的课桌就有了。没有小凳子,同学们就从家里带,高的矮的、方的圆的凳子都有。后来,县上统一维修教室、配发桌凳,学校的教学条件得到了改善。

那时候背的书包手工缝制的比较普遍。到了五年级的时候,我终于有了一个黄挎包书包,上面印着“好好学习、天天向上”的红字,心里甭提有多美了。当时最好的笔是圆珠笔,冬天太冷,圆珠笔有时不出油,用嘴对着笔头哈热气解决问题。

山区小学条件简陋,却挡不住孩子们玩乐的天性。课间十分钟,大家像鸟儿一样从教室飞出,校园里立刻回荡起欢声笑语。那个年代流行跳集体舞,学校派出几名同学去公社中学学成归来,每天下午教大伙连唱带跳,《小松树》《火车向着韶山跑》等集体舞跳起来特别优美,印象特别深刻。要参加公社比赛了,学校要求统一穿上白下蓝的服装和解放鞋,可难坏了许多同学和家长。我只有一条裤子和解放鞋,向高年级的学长借了一件白上衣,总算过了那道难关。

在学工学农的大背景下,学校经常上午上课、下午劳动,我们就曾参加过生产队组织的掰玉米、割麦、挖洋芋等劳动。学校后面有一块地,由高年级的几个劳动小组负责耕种。我们小组嫌从厕所掏大粪,很少给地里上肥,种的菜比不过别的小组,老师戏称我们种的是“卫生田”。

小学的老师是公办民办兼有、山里山外混搭,基本保持在三人左右。山区环境艰苦,年轻教师待不住,几位老师都是上有老、下有小的年纪,每人都身兼数门课程的代课任务。老师们常年以大山为伍,与寂寞作伴,扎根山区教育,奉献三尺讲台,为山里孩子插上了飞出大山、建设家乡的翅膀。

四十多年过去了,我从未忘记我的小学,也从未忘记那些老师。 □汪清龙

关注公众号,随时阅读陕西工人报

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书