“戏剧状元”冀福记

5月19日上午,国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席中国-中亚峰会的吉尔吉斯斯坦总统夫人扎帕罗娃、乌兹别克斯坦总统夫人米尔济约耶娃共同参观西安易俗社。期间,易俗社原社长、著名剧作家、戏剧表演家冀福记陪同参观中国秦腔艺术博物馆,介绍秦腔历史起源和发展及不同时期的精美秦腔艺术展品。

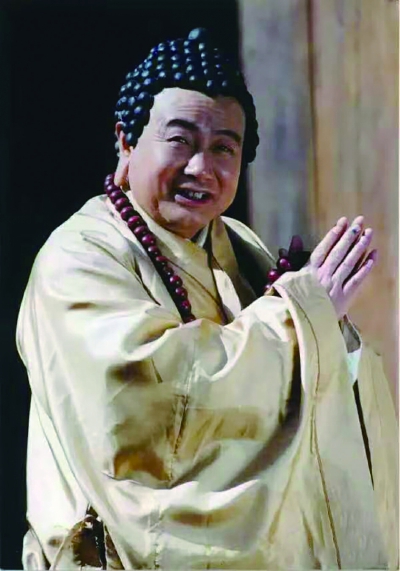

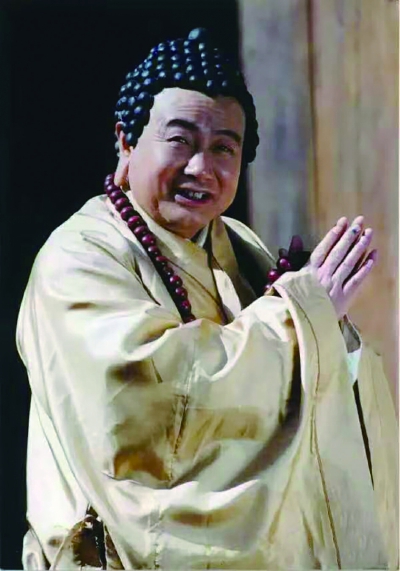

冀福记先生。

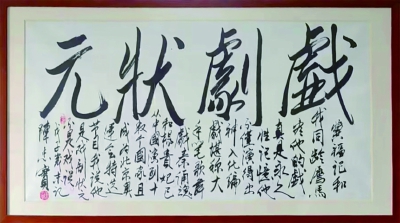

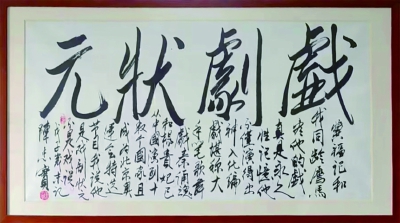

陈忠实先生给冀福记的题词——戏剧状元。

冀福记在影视剧中的造型。

近日,笔者走进著名戏剧艺术家冀福记的工作室,首先映入眼帘的是已故著名作家陈忠实先生“戏剧状元”的题词,下面有一段小字:“冀福记和我同龄属马,看他的戏真是永久性记忆,他不仅演得出神入化,编剧堪称大手笔,歌舞剧《秦俑魂》和《杨贵妃》已从中国演到十几个国家且成为北京奥运会特选节目。我说他是戏剧状元,不是戏说。戊子岁末记。陈忠实。”

“戏剧状元”非戏言

看看冀福记先生的演艺经历,就会深感陈忠实先生的评价绝非戏言。

冀福记9岁进入商洛剧团学戏,在老艺术家的精心指导和培养下,他学习了秦腔、京剧、花鼓、道情等多个戏剧门类。在经历了无数个勤学苦练的日子后,冀福记脱颖而出,成为剧团年轻人中的佼佼者。1958年,冀福记在商洛新团主演了道情《一文钱》,并由西影厂拍摄为戏曲艺术片在国内外发行;1964年,首创了陕西独角戏《红石匠》;1976年,自编自演独角戏《带头人》;1980年,策划创演了花鼓戏《六斤县长》《屠夫状元》,成功塑造了《屠夫状元》中的胡山和《六斤县长》中的南有余,《屠夫状元》在西安演红了,《六斤县长》在人民剧院连演3个月,受到戏迷朋友的喜爱,被时任国务院副总理习仲勋调京在中南海怀仁堂演出。

1986年,冀福记出演杨洁执导的央视版电视剧《西游记》,在剧中饰演伶俐虫。2000年5月,他创作导演了现代秦腔剧《郭秀明》,获得了中国秦腔艺术节13个奖项,创央视戏曲播放之最;2005年,他创作中国原创歌剧《杨贵妃》赴日本东京演出,该剧被选为北京奥运会献演剧目;2006年,由他参与编剧的《娘啊娘》参加上海举办的“中国歌剧音乐剧汇演”并获奖;2007年,创作大型眉户现代剧《香包》;2012年,创作大型反腐倡廉现代剧《双面人生》,由山东济宁吕剧院演出。同时,他还是秦腔《梦回陇西堂》的编剧。

冀福记先生曾先后担任商洛剧团副团长、团长,西安易俗社副社长、社长,他是国家一级演员、编剧,现为陕西省人民政府参事室文史馆研究员、西安戏剧家协会常务副主席兼秘书长、西安秦腔剧院艺术顾问委员会主任、陕西省梨园学会会长。曾长期在文艺广播主持《老冀说戏》栏目,为普及秦腔在内的戏剧艺术作出了不可磨灭的贡献,可谓“戏曲人生不老松”。

幸福是奋斗出来的

冀福记虽然名字中有一个“福”字,但自幼经历坎坷。1942年生于陕西商州一个贫民家庭的他,从小失去父母,和外婆相依为命。1953年,外婆的去世使他失去了唯一的亲人。那时,年仅12岁、小学还未毕业的他,觉得自己无依无靠,为了谋生,他和两个小伙伴在寒冬腊月翻越秦岭去西安闯荡。在西安流浪几天后,被找回商州。当时,商洛文工团领导见他是个学戏的苗子,破格招收他进了剧团。进团后的冀福记,如饥似渴地学习技艺。1954年,政府为了挖掘商洛花鼓戏,决定将花鼓艺人刘全兴等人请进剧团,给冀福记等小演员教习花鼓、道情戏。1956年,西安易俗社高符中、鼓司杨振易和演员王醒民以及京剧教练白小亭被调进商洛剧团,年幼的冀福记在这些艺人手把手的教导下,学习了秦腔、京剧、话剧、花鼓、道情等多种戏剧门类,受益多师,为其艺术生涯奠定了扎实的基础。

1957年,15岁的冀福记在商洛道情剧《一文钱》中饰演课财,并参加了西北五省区的会演。这虽是他第一次演出,却获得了很大成功,使他小有名气。1959年,该剧由西安电影制片厂拍摄成我国第一部戏曲艺术片,冀福记由此成为舞台和影视双栖演员。之后,年轻的他先后塑造了《屠夫状元》的主人公胡山、《六斤县长》中的南有余、《状元与乞丐》的主角之一乞丐、秦腔《春草闯堂》中的胡进等角色,成为名角。

20世纪60年代,冀福记去农村参加社教工作,他在生活中接触了很多社会群体,丰富了生活阅历。他潜心学习研究戏剧创作,编导了《红姊妹》《同铃赛歌》《红石匠》等脍炙人口的戏剧作品。

1972年冀福记调商洛地区水泥厂任团委书记;1973年调商洛地区创作组;1975年任商洛剧团副团长,同年成为中国戏剧家协会会员;1977年创作中型商洛道情现代剧《青山谣》,被选为省上调演剧目,在西安人民剧院演出,获得好评。1978年任商洛剧团团长,冀福记作为剧团领导,深知创作人才的重要。在彭真夫人、时任商洛地区副专员张洁清和商洛文化局局长王军的鼎力支持下,他四处奔走为身在狱中的编剧刘安民、田井制呼吁平反。两人出狱后,他又把在洛南剧团工作的陈正庆夫妻调到商洛剧团创作组工作。人才聚集后,创作什么样的剧目便摆在他们面前。经他提议,把刘安民修改的《三捲寒桥》初稿进行讨论,得到老团长刘福堂和同仁们的支持后,决定组成以刘安民为主,田井制、刘福堂和陈正庆参加的创作班子,群策群力、取长补短。剧本很快创作出来,省文化局原局长鱼迅去商洛看后兴奋地起名为《屠夫状元》。该剧首演后红遍西安,省委决定将该剧由西安电影制片厂拍成戏曲眉户艺术片。商洛花鼓戏《屠夫状元》被陕西人民广播电台录音播放。当时的演出盛况,据文化部统计,除台湾和西藏外,全国各省、市、县剧团都移植演出了该剧。文化部拨专款让商洛剧团的主创人员到各地看看,以此鼓励再出新作。

1981年秋,冀福记带领剧团在蓝田县焦岱镇演出时,秋雨连绵,道路堵塞,剧团成员在农民家里住了十几天,此间正是各级干部鼓励一部分人先富起来,忙于为万元户披红戴花。面对现实,他想,如果不注意帮贫问题,其后果令人担忧。于是,他打长途电话让在丹凤县河南公社深入生活的陈正庆赶到蓝田,陈正庆从县城下车冒雨走到焦岱镇,两人恳谈如何写一部颂扬干部扶贫帮困的大戏。陈正庆深有感触地讲他和田井制在深入生活中也感受到同类问题。于是在他的主持下,通过团务会研究决定,由陈正庆和田井制创作剧本,导演吴于、作曲辛书善等组成一个精诚合作的创作群体。不到一年,花鼓现代剧《六斤县长》与观众见面。西安人民剧院经理朴克将该剧请到西安,组织观众售票演出,一连演了3个多月,场场满座。1983年春,《六斤县长》赴京为中央领导汇报演出,习仲勋等中央首长上台接见全体演职人员合影留念,并决定从北京起程,赴津、沪、汉等大江南北主要城市巡回演出,所到省市备受观众赞扬。在今天看来,《六斤县长》对于脱贫攻坚和乡村振兴都具有现实指导意义。冀福记精心塑造的残疾老农南有余以独特的艺术形象和特有的矮子舞,被中国戏曲学院选为现代戏曲表演教材的内容。巡演返回商洛不久,他主动辞去了团长职务,潜心演戏、写戏。1984年,创作《秦俑魂》,同年借调中国歌剧舞剧院。1985年冬,他被任命为商洛文化局艺术科科长。上任后,为了抓好全地区的创作,他奔走于地区剧团和几个县剧团之间,为戏剧创作队伍的建设发现新人、扶持新人。

1986年,冀福记被时任全国政协副主席汪峰点将调到西安易俗社任副社长。1990年,冀福记任易俗社社长。当时,整个戏剧界处在低谷,易俗社也不例外。再加上1971年易俗社和尚友社合并以后,到20世纪80年代初,易俗社再度恢复,虽有名气,但元气大伤。艺术环境、演出设备和人才问题都摆在了冀福记面前。又逢国家进行事业单位改制,剧社从80%差额拨款降到40%,那时作为社长的他,整天为剧社的生存东奔西走。

在繁忙的工作之余,他潜心学习著名剧作家范紫东、孙仁玉、昌南伸等老一辈的写作手法。同时,对“中国戏曲鼻祖”秦腔艺术作了认真研究,从而使他在深层次感悟中把“大山文化”和“都市文化”有机融合在自己的艺术创作中。他发挥自己的专长,调动百年剧社的艺术资源与人才优势,先后为CCTV-11频道春节晚会改编秦腔电视短剧《镇台念书》和《醉打山门》,为《戏说三国》创演秦腔古典短剧《拜台》。同年,他与老艺术家王霭民和秦腔作者刘富民合写了大型秦腔古典剧《李陵碑》,该剧荣获陕西省艺术节剧本奖。

2000年,中国剧协选拍全国50个代表剧种的传统优秀剧目,作为国家级戏曲精品收藏,冀福记将易俗社秦腔传统剧《铡美案》修改,重新排演,由西安电影制片厂拍摄,该剧代表秦腔入选国家级古典精品戏曲剧目库收藏。此后,创作了《黄河阵》《团圆年》《打神告庙》《白蛇传》《郭秀明》《杨贵妃》《香包》等作品。

冀福记编剧的代表作品有《秦俑魂》《杨贵妃》《郭秀明》等。《秦俑魂》是冀福记与吴于合作创作的秦腔古典剧。该剧1983年在西安东风剧院首演,受到好评。同年,该剧改编为舞剧,在西安歌舞剧院首演,获得赞誉。同年,参加文化部在兰州举办的“第一届中国艺术节·西北荟萃”,荣获优秀剧目奖、编导一等奖。

《郭秀明》取材于陕西省铜川市印台区红土镇惠家沟村原党支部书记郭秀明的真实故事,用艺术手段再现了这位优秀共产党员用生命搏击贫困的动人事迹和崇高的精神境界,以饱满炽烈的激情抒写了共产党人“生为一大事来,死为一大事去”的豪情壮志。该剧2002年在西安易俗社首演,2003年参加第二届中国秦腔艺术节,荣获优秀剧目奖、编剧一等奖、导演一等奖、音乐一等奖、舞美设计一等奖等13个奖项。

除创作外,冀福记还在实践的基础上,著书立说,著有《秦腔与传媒》(太白文艺出版社2012年版)、《品评秦腔》(太白文艺出版社2013年版)、《秦腔经典四十剧》(全四册,西安出版社出版),此外还组织编辑了60多个秦腔剧本汇入《秦腔剧目精编》,由西安出版社出版。他还发表了《对大秦之腔文化定位的思考》《紫气东来、润泽大家——范紫东编剧感悟》《百年剧社贵在育人》等论文。

退休后,冀福记仍在不断创作,先后创作眉户现代剧《香包》、景观艺术《西安南城门开城式》《恭迎仓圣》。其中,《西安南城门开城式》成为接待中外贵宾入城的国家品牌,《恭迎仓圣》成为每年谷雨纪念仓颉始祖盛典活动的保留节目。他还与陕西广播电台开办了《老冀说戏》与《名人说戏》栏目,发挥演员特长,用秦腔、眉户、碗碗腔、道情、花鼓向广大听众进行戏曲知识普及,为陕西地方剧种传承普及作出了积极贡献。

冀福记堪称时代浪潮洗礼中脱颖而出的一位优秀的人民艺术家。

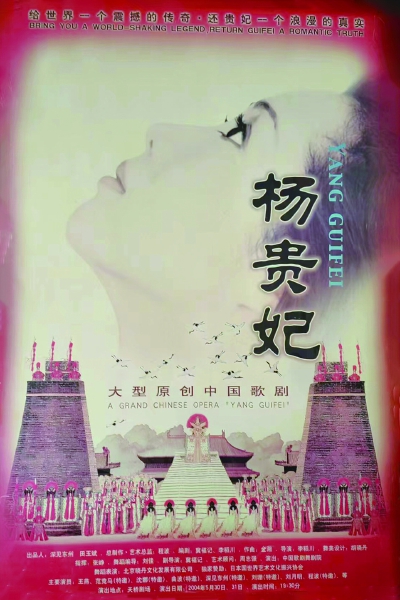

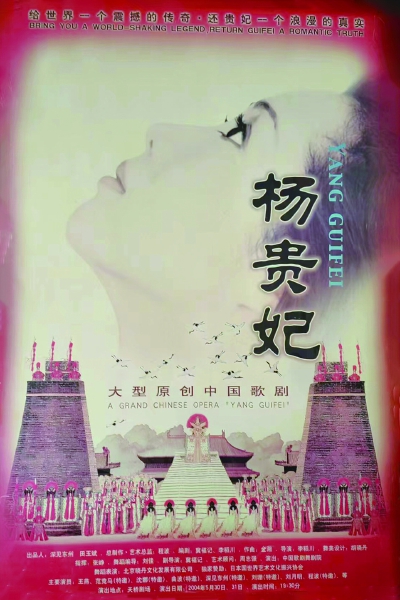

他弥补了鲁迅先生的遗憾

21世纪初,冀福记开始构思编创大型歌剧《杨贵妃》,该剧是写盛唐时期,唐明皇李隆基和杨贵妃接待了一批日本学子,他们向杨贵妃学习中国的歌舞技艺,并见证了杨贵妃的爱情经历。该剧2004年在中国歌剧舞剧院首演,2005年在东京演出,演出结束后,王毅外长上台接见冀福记和演职人员。2008年中国歌剧舞剧院和天津歌剧舞剧院联合排演《杨贵妃》,参加奥林匹克文化节暨“相约北京-2008”文化活动,在北京世纪剧场为各国运动员演出。冀福记不仅是编剧,还是协助导演李稻川的副导演。

在此,笔者联想到鲁迅先生当年来陕在易俗社观看演出、题词、捐款和采风搜集素材,准备创作杨贵妃和唐明皇的历史小说的经历。

1924年,鲁迅先生应邀来西安在西北大学讲学期间,曾5次到易俗社观看演出。据鲁迅日记记载:7月16日,鲁迅受邀来到西安易俗社剧场看戏。对于鲁迅先生的到来,易俗社非常重视,拿出了自己的看家好戏《双锦衣》,演出了全本的上半部分。此戏是著名秦腔编剧吕南仲根据《宋史纪事本末》创作而成,并于1920年在该剧场首演。鲁迅先生观后意犹未尽,第2天又专程观看了该剧的下半部分。7月18日,鲁迅先生第3次到易俗社观看了《大孝传》。过足戏瘾的他在当夜的日记里满怀高兴地写下了“月甚朗”,以表达自己的心情。一周之后的7月26日,鲁迅先生在他的学生王捷三陪同下,第4次到易俗社剧场观看了《人月圆》。据当时陪同鲁迅先生一同看戏的孙伏园回忆:“鲁迅先生过去就喜欢戏剧,有欣赏戏曲的能力,因此对易俗社演出的这些节目很满意。他每次看完演出后,总是给予好评,他感到西安地处偏远,交通不便,而能有这样一个立意提倡社会教育为宗旨的剧社,起移风易俗的作用,实属难能可贵。”8月3日晚,在易俗社设宴演戏饯行,看的何戏,日记里没有记载。鲁迅先生还给易俗社捐赠50元银洋,并且题写了“古调独弹”匾额。著名编剧、时任易俗社评议长的李约祉先生也接待了鲁迅先生,后来他在文章中谈道:“鲁迅先生以易俗社同人,能于民元时即站在平民的立场,联合艺人,改良旧戏曲,推陈出新,征歌选舞,写世态,彰前贤,借娱乐以陶情,假移风以易俗,唱工艺精,编述宏富,因题曰‘古调独弹’。于褒扬之中,寓有规勉之意。”

可以说,鲁迅先生的这次赴陕讲学之行,收获还是颇丰的。笔者认为,研究鲁迅的西安讲学,我们更应该注意他的生活小节和讲学之外的行踪,这对还原真实的鲁迅,全面认识和了解鲁迅先生是很有意义的。

其实,1924年鲁迅先生西安之行还有一个心愿,那就是通过游览有关盛唐历史遗迹,采风西安民情风俗,搜集历史资料,准备创作有关唐玄宗和杨贵妃的历史小说。

原来,鲁迅喜爱唐文化。他准备以唐文化为背景,以唐玄宗和杨贵妃的故事为线索,来写一部历史小说。这个意图,鲁迅曾向一些朋友很细致地谈过。

因为早有打算,所以鲁迅先生到西安之后,在讲课余暇就和同伴到处游览。他还采访暑期学校的工作人员,了解有关情况。如当时负责招待工作的李级仁,就曾两次到鲁迅先生住的房子去,提供杨贵妃墓和其他有关遗迹的情况。其中说到西安城东南角的兴庆宫遗址,鲁迅计划的作品中有此部分。

遗憾的是,后来鲁迅先生并没有实现他的这一计划。根据孙伏园的回忆,鲁迅先生曾对他说,西安之行后,“我不但什么印象也没有得到,反而把我原有的一点印象也打破了”。据说在西安时,鲁迅本来还打算到马嵬坡看看,可为了避免看后的失望,就没有去。

那到底是什么影响了鲁迅先生写这部小说的兴致呢?王士菁认为,是西安当时“那一些零乱不堪的现实情况破坏了鲁迅原有的想像”。鲁迅自己怎么说呢?直到1934年1月12日,鲁迅在给日本友人山本初枝夫人的信中说到了西安之行。他说:“五六年前(他可能记错了)我为了写关于唐朝的小说,去过长安。到那里一看,想不到连天空都不像唐朝的天空,费尽心机用幻想描绘出来的计划完全被打破了,至今一个字也未能写出。原来还是凭书本摹想得好。”众所周知,鲁迅没有写过长篇小说,而这有可能成为其唯一的长篇。

但遗憾的是,他在曲江池没有看到一池碧水,也没有一睹大明宫遗址和马嵬坡遗址,倾街黄幡,满城废墟。当年的西安没有残留一丝他心目中大唐长安的气息,回去就放弃了杨贵妃和唐明皇历史小说的写作,成为一代文豪的终生遗憾。因此,不论是就西安之行而言,还是就鲁迅先生的创作乃至中国现代文学史而言,都是令人唏嘘不已的遗憾。

因此,是否可以说,冀福记创作的大型歌剧《杨贵妃》不仅有利于增进中日两国人民的了解和友谊,而且从一定程度上弥补了鲁迅先生的遗憾,从这个意义上讲,大型歌剧《杨贵妃》也填补了中国文学史和中国戏剧史的空白。因此,对于陈忠实先生题赠的“戏剧状元”,冀福记先生是当之无愧、实至名归的。

□王新民

歌剧《杨贵妃》海报。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

5月19日上午,国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席中国-中亚峰会的吉尔吉斯斯坦总统夫人扎帕罗娃、乌兹别克斯坦总统夫人米尔济约耶娃共同参观西安易俗社。期间,易俗社原社长、著名剧作家、戏剧表演家冀福记陪同参观中国秦腔艺术博物馆,介绍秦腔历史起源和发展及不同时期的精美秦腔艺术展品。

冀福记先生。

陈忠实先生给冀福记的题词——戏剧状元。

冀福记在影视剧中的造型。

近日,笔者走进著名戏剧艺术家冀福记的工作室,首先映入眼帘的是已故著名作家陈忠实先生“戏剧状元”的题词,下面有一段小字:“冀福记和我同龄属马,看他的戏真是永久性记忆,他不仅演得出神入化,编剧堪称大手笔,歌舞剧《秦俑魂》和《杨贵妃》已从中国演到十几个国家且成为北京奥运会特选节目。我说他是戏剧状元,不是戏说。戊子岁末记。陈忠实。”

“戏剧状元”非戏言

看看冀福记先生的演艺经历,就会深感陈忠实先生的评价绝非戏言。

冀福记9岁进入商洛剧团学戏,在老艺术家的精心指导和培养下,他学习了秦腔、京剧、花鼓、道情等多个戏剧门类。在经历了无数个勤学苦练的日子后,冀福记脱颖而出,成为剧团年轻人中的佼佼者。1958年,冀福记在商洛新团主演了道情《一文钱》,并由西影厂拍摄为戏曲艺术片在国内外发行;1964年,首创了陕西独角戏《红石匠》;1976年,自编自演独角戏《带头人》;1980年,策划创演了花鼓戏《六斤县长》《屠夫状元》,成功塑造了《屠夫状元》中的胡山和《六斤县长》中的南有余,《屠夫状元》在西安演红了,《六斤县长》在人民剧院连演3个月,受到戏迷朋友的喜爱,被时任国务院副总理习仲勋调京在中南海怀仁堂演出。

1986年,冀福记出演杨洁执导的央视版电视剧《西游记》,在剧中饰演伶俐虫。2000年5月,他创作导演了现代秦腔剧《郭秀明》,获得了中国秦腔艺术节13个奖项,创央视戏曲播放之最;2005年,他创作中国原创歌剧《杨贵妃》赴日本东京演出,该剧被选为北京奥运会献演剧目;2006年,由他参与编剧的《娘啊娘》参加上海举办的“中国歌剧音乐剧汇演”并获奖;2007年,创作大型眉户现代剧《香包》;2012年,创作大型反腐倡廉现代剧《双面人生》,由山东济宁吕剧院演出。同时,他还是秦腔《梦回陇西堂》的编剧。

冀福记先生曾先后担任商洛剧团副团长、团长,西安易俗社副社长、社长,他是国家一级演员、编剧,现为陕西省人民政府参事室文史馆研究员、西安戏剧家协会常务副主席兼秘书长、西安秦腔剧院艺术顾问委员会主任、陕西省梨园学会会长。曾长期在文艺广播主持《老冀说戏》栏目,为普及秦腔在内的戏剧艺术作出了不可磨灭的贡献,可谓“戏曲人生不老松”。

幸福是奋斗出来的

冀福记虽然名字中有一个“福”字,但自幼经历坎坷。1942年生于陕西商州一个贫民家庭的他,从小失去父母,和外婆相依为命。1953年,外婆的去世使他失去了唯一的亲人。那时,年仅12岁、小学还未毕业的他,觉得自己无依无靠,为了谋生,他和两个小伙伴在寒冬腊月翻越秦岭去西安闯荡。在西安流浪几天后,被找回商州。当时,商洛文工团领导见他是个学戏的苗子,破格招收他进了剧团。进团后的冀福记,如饥似渴地学习技艺。1954年,政府为了挖掘商洛花鼓戏,决定将花鼓艺人刘全兴等人请进剧团,给冀福记等小演员教习花鼓、道情戏。1956年,西安易俗社高符中、鼓司杨振易和演员王醒民以及京剧教练白小亭被调进商洛剧团,年幼的冀福记在这些艺人手把手的教导下,学习了秦腔、京剧、话剧、花鼓、道情等多种戏剧门类,受益多师,为其艺术生涯奠定了扎实的基础。

1957年,15岁的冀福记在商洛道情剧《一文钱》中饰演课财,并参加了西北五省区的会演。这虽是他第一次演出,却获得了很大成功,使他小有名气。1959年,该剧由西安电影制片厂拍摄成我国第一部戏曲艺术片,冀福记由此成为舞台和影视双栖演员。之后,年轻的他先后塑造了《屠夫状元》的主人公胡山、《六斤县长》中的南有余、《状元与乞丐》的主角之一乞丐、秦腔《春草闯堂》中的胡进等角色,成为名角。

20世纪60年代,冀福记去农村参加社教工作,他在生活中接触了很多社会群体,丰富了生活阅历。他潜心学习研究戏剧创作,编导了《红姊妹》《同铃赛歌》《红石匠》等脍炙人口的戏剧作品。

1972年冀福记调商洛地区水泥厂任团委书记;1973年调商洛地区创作组;1975年任商洛剧团副团长,同年成为中国戏剧家协会会员;1977年创作中型商洛道情现代剧《青山谣》,被选为省上调演剧目,在西安人民剧院演出,获得好评。1978年任商洛剧团团长,冀福记作为剧团领导,深知创作人才的重要。在彭真夫人、时任商洛地区副专员张洁清和商洛文化局局长王军的鼎力支持下,他四处奔走为身在狱中的编剧刘安民、田井制呼吁平反。两人出狱后,他又把在洛南剧团工作的陈正庆夫妻调到商洛剧团创作组工作。人才聚集后,创作什么样的剧目便摆在他们面前。经他提议,把刘安民修改的《三捲寒桥》初稿进行讨论,得到老团长刘福堂和同仁们的支持后,决定组成以刘安民为主,田井制、刘福堂和陈正庆参加的创作班子,群策群力、取长补短。剧本很快创作出来,省文化局原局长鱼迅去商洛看后兴奋地起名为《屠夫状元》。该剧首演后红遍西安,省委决定将该剧由西安电影制片厂拍成戏曲眉户艺术片。商洛花鼓戏《屠夫状元》被陕西人民广播电台录音播放。当时的演出盛况,据文化部统计,除台湾和西藏外,全国各省、市、县剧团都移植演出了该剧。文化部拨专款让商洛剧团的主创人员到各地看看,以此鼓励再出新作。

1981年秋,冀福记带领剧团在蓝田县焦岱镇演出时,秋雨连绵,道路堵塞,剧团成员在农民家里住了十几天,此间正是各级干部鼓励一部分人先富起来,忙于为万元户披红戴花。面对现实,他想,如果不注意帮贫问题,其后果令人担忧。于是,他打长途电话让在丹凤县河南公社深入生活的陈正庆赶到蓝田,陈正庆从县城下车冒雨走到焦岱镇,两人恳谈如何写一部颂扬干部扶贫帮困的大戏。陈正庆深有感触地讲他和田井制在深入生活中也感受到同类问题。于是在他的主持下,通过团务会研究决定,由陈正庆和田井制创作剧本,导演吴于、作曲辛书善等组成一个精诚合作的创作群体。不到一年,花鼓现代剧《六斤县长》与观众见面。西安人民剧院经理朴克将该剧请到西安,组织观众售票演出,一连演了3个多月,场场满座。1983年春,《六斤县长》赴京为中央领导汇报演出,习仲勋等中央首长上台接见全体演职人员合影留念,并决定从北京起程,赴津、沪、汉等大江南北主要城市巡回演出,所到省市备受观众赞扬。在今天看来,《六斤县长》对于脱贫攻坚和乡村振兴都具有现实指导意义。冀福记精心塑造的残疾老农南有余以独特的艺术形象和特有的矮子舞,被中国戏曲学院选为现代戏曲表演教材的内容。巡演返回商洛不久,他主动辞去了团长职务,潜心演戏、写戏。1984年,创作《秦俑魂》,同年借调中国歌剧舞剧院。1985年冬,他被任命为商洛文化局艺术科科长。上任后,为了抓好全地区的创作,他奔走于地区剧团和几个县剧团之间,为戏剧创作队伍的建设发现新人、扶持新人。

1986年,冀福记被时任全国政协副主席汪峰点将调到西安易俗社任副社长。1990年,冀福记任易俗社社长。当时,整个戏剧界处在低谷,易俗社也不例外。再加上1971年易俗社和尚友社合并以后,到20世纪80年代初,易俗社再度恢复,虽有名气,但元气大伤。艺术环境、演出设备和人才问题都摆在了冀福记面前。又逢国家进行事业单位改制,剧社从80%差额拨款降到40%,那时作为社长的他,整天为剧社的生存东奔西走。

在繁忙的工作之余,他潜心学习著名剧作家范紫东、孙仁玉、昌南伸等老一辈的写作手法。同时,对“中国戏曲鼻祖”秦腔艺术作了认真研究,从而使他在深层次感悟中把“大山文化”和“都市文化”有机融合在自己的艺术创作中。他发挥自己的专长,调动百年剧社的艺术资源与人才优势,先后为CCTV-11频道春节晚会改编秦腔电视短剧《镇台念书》和《醉打山门》,为《戏说三国》创演秦腔古典短剧《拜台》。同年,他与老艺术家王霭民和秦腔作者刘富民合写了大型秦腔古典剧《李陵碑》,该剧荣获陕西省艺术节剧本奖。

2000年,中国剧协选拍全国50个代表剧种的传统优秀剧目,作为国家级戏曲精品收藏,冀福记将易俗社秦腔传统剧《铡美案》修改,重新排演,由西安电影制片厂拍摄,该剧代表秦腔入选国家级古典精品戏曲剧目库收藏。此后,创作了《黄河阵》《团圆年》《打神告庙》《白蛇传》《郭秀明》《杨贵妃》《香包》等作品。

冀福记编剧的代表作品有《秦俑魂》《杨贵妃》《郭秀明》等。《秦俑魂》是冀福记与吴于合作创作的秦腔古典剧。该剧1983年在西安东风剧院首演,受到好评。同年,该剧改编为舞剧,在西安歌舞剧院首演,获得赞誉。同年,参加文化部在兰州举办的“第一届中国艺术节·西北荟萃”,荣获优秀剧目奖、编导一等奖。

《郭秀明》取材于陕西省铜川市印台区红土镇惠家沟村原党支部书记郭秀明的真实故事,用艺术手段再现了这位优秀共产党员用生命搏击贫困的动人事迹和崇高的精神境界,以饱满炽烈的激情抒写了共产党人“生为一大事来,死为一大事去”的豪情壮志。该剧2002年在西安易俗社首演,2003年参加第二届中国秦腔艺术节,荣获优秀剧目奖、编剧一等奖、导演一等奖、音乐一等奖、舞美设计一等奖等13个奖项。

除创作外,冀福记还在实践的基础上,著书立说,著有《秦腔与传媒》(太白文艺出版社2012年版)、《品评秦腔》(太白文艺出版社2013年版)、《秦腔经典四十剧》(全四册,西安出版社出版),此外还组织编辑了60多个秦腔剧本汇入《秦腔剧目精编》,由西安出版社出版。他还发表了《对大秦之腔文化定位的思考》《紫气东来、润泽大家——范紫东编剧感悟》《百年剧社贵在育人》等论文。

退休后,冀福记仍在不断创作,先后创作眉户现代剧《香包》、景观艺术《西安南城门开城式》《恭迎仓圣》。其中,《西安南城门开城式》成为接待中外贵宾入城的国家品牌,《恭迎仓圣》成为每年谷雨纪念仓颉始祖盛典活动的保留节目。他还与陕西广播电台开办了《老冀说戏》与《名人说戏》栏目,发挥演员特长,用秦腔、眉户、碗碗腔、道情、花鼓向广大听众进行戏曲知识普及,为陕西地方剧种传承普及作出了积极贡献。

冀福记堪称时代浪潮洗礼中脱颖而出的一位优秀的人民艺术家。

他弥补了鲁迅先生的遗憾

21世纪初,冀福记开始构思编创大型歌剧《杨贵妃》,该剧是写盛唐时期,唐明皇李隆基和杨贵妃接待了一批日本学子,他们向杨贵妃学习中国的歌舞技艺,并见证了杨贵妃的爱情经历。该剧2004年在中国歌剧舞剧院首演,2005年在东京演出,演出结束后,王毅外长上台接见冀福记和演职人员。2008年中国歌剧舞剧院和天津歌剧舞剧院联合排演《杨贵妃》,参加奥林匹克文化节暨“相约北京-2008”文化活动,在北京世纪剧场为各国运动员演出。冀福记不仅是编剧,还是协助导演李稻川的副导演。

在此,笔者联想到鲁迅先生当年来陕在易俗社观看演出、题词、捐款和采风搜集素材,准备创作杨贵妃和唐明皇的历史小说的经历。

1924年,鲁迅先生应邀来西安在西北大学讲学期间,曾5次到易俗社观看演出。据鲁迅日记记载:7月16日,鲁迅受邀来到西安易俗社剧场看戏。对于鲁迅先生的到来,易俗社非常重视,拿出了自己的看家好戏《双锦衣》,演出了全本的上半部分。此戏是著名秦腔编剧吕南仲根据《宋史纪事本末》创作而成,并于1920年在该剧场首演。鲁迅先生观后意犹未尽,第2天又专程观看了该剧的下半部分。7月18日,鲁迅先生第3次到易俗社观看了《大孝传》。过足戏瘾的他在当夜的日记里满怀高兴地写下了“月甚朗”,以表达自己的心情。一周之后的7月26日,鲁迅先生在他的学生王捷三陪同下,第4次到易俗社剧场观看了《人月圆》。据当时陪同鲁迅先生一同看戏的孙伏园回忆:“鲁迅先生过去就喜欢戏剧,有欣赏戏曲的能力,因此对易俗社演出的这些节目很满意。他每次看完演出后,总是给予好评,他感到西安地处偏远,交通不便,而能有这样一个立意提倡社会教育为宗旨的剧社,起移风易俗的作用,实属难能可贵。”8月3日晚,在易俗社设宴演戏饯行,看的何戏,日记里没有记载。鲁迅先生还给易俗社捐赠50元银洋,并且题写了“古调独弹”匾额。著名编剧、时任易俗社评议长的李约祉先生也接待了鲁迅先生,后来他在文章中谈道:“鲁迅先生以易俗社同人,能于民元时即站在平民的立场,联合艺人,改良旧戏曲,推陈出新,征歌选舞,写世态,彰前贤,借娱乐以陶情,假移风以易俗,唱工艺精,编述宏富,因题曰‘古调独弹’。于褒扬之中,寓有规勉之意。”

可以说,鲁迅先生的这次赴陕讲学之行,收获还是颇丰的。笔者认为,研究鲁迅的西安讲学,我们更应该注意他的生活小节和讲学之外的行踪,这对还原真实的鲁迅,全面认识和了解鲁迅先生是很有意义的。

其实,1924年鲁迅先生西安之行还有一个心愿,那就是通过游览有关盛唐历史遗迹,采风西安民情风俗,搜集历史资料,准备创作有关唐玄宗和杨贵妃的历史小说。

原来,鲁迅喜爱唐文化。他准备以唐文化为背景,以唐玄宗和杨贵妃的故事为线索,来写一部历史小说。这个意图,鲁迅曾向一些朋友很细致地谈过。

因为早有打算,所以鲁迅先生到西安之后,在讲课余暇就和同伴到处游览。他还采访暑期学校的工作人员,了解有关情况。如当时负责招待工作的李级仁,就曾两次到鲁迅先生住的房子去,提供杨贵妃墓和其他有关遗迹的情况。其中说到西安城东南角的兴庆宫遗址,鲁迅计划的作品中有此部分。

遗憾的是,后来鲁迅先生并没有实现他的这一计划。根据孙伏园的回忆,鲁迅先生曾对他说,西安之行后,“我不但什么印象也没有得到,反而把我原有的一点印象也打破了”。据说在西安时,鲁迅本来还打算到马嵬坡看看,可为了避免看后的失望,就没有去。

那到底是什么影响了鲁迅先生写这部小说的兴致呢?王士菁认为,是西安当时“那一些零乱不堪的现实情况破坏了鲁迅原有的想像”。鲁迅自己怎么说呢?直到1934年1月12日,鲁迅在给日本友人山本初枝夫人的信中说到了西安之行。他说:“五六年前(他可能记错了)我为了写关于唐朝的小说,去过长安。到那里一看,想不到连天空都不像唐朝的天空,费尽心机用幻想描绘出来的计划完全被打破了,至今一个字也未能写出。原来还是凭书本摹想得好。”众所周知,鲁迅没有写过长篇小说,而这有可能成为其唯一的长篇。

但遗憾的是,他在曲江池没有看到一池碧水,也没有一睹大明宫遗址和马嵬坡遗址,倾街黄幡,满城废墟。当年的西安没有残留一丝他心目中大唐长安的气息,回去就放弃了杨贵妃和唐明皇历史小说的写作,成为一代文豪的终生遗憾。因此,不论是就西安之行而言,还是就鲁迅先生的创作乃至中国现代文学史而言,都是令人唏嘘不已的遗憾。

因此,是否可以说,冀福记创作的大型歌剧《杨贵妃》不仅有利于增进中日两国人民的了解和友谊,而且从一定程度上弥补了鲁迅先生的遗憾,从这个意义上讲,大型歌剧《杨贵妃》也填补了中国文学史和中国戏剧史的空白。因此,对于陈忠实先生题赠的“戏剧状元”,冀福记先生是当之无愧、实至名归的。

□王新民

歌剧《杨贵妃》海报。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书