二〇二四年考古新发现成果公布

人民日报北京2月19日电(记者 周飞亚)2月19日,由中国社会科学院主办、中国社会科学院考古研究所承办的“2024年中国考古新发现”评选在北京中国历史研究院举行。吉林和龙市大洞旧石器时代遗址、浙江仙居县下汤新石器时代遗址、甘肃临洮县寺洼遗址马家窑文化聚落、陕西宝鸡市周原遗址、安徽淮南市武王墩战国晚期一号墓、江西景德镇市元明清制瓷业遗址群等6个考古项目入选。

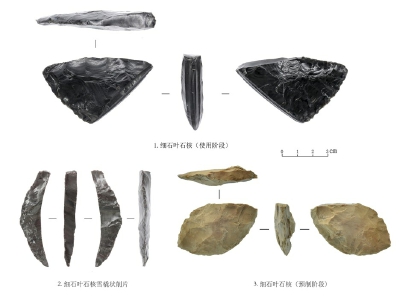

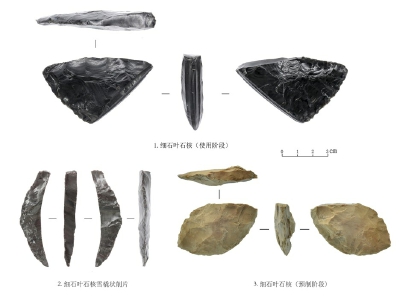

大洞旧石器时代遗址位于吉林省延边朝鲜族自治州和龙市,是一处旧石器时代晚期旷野遗址,年代距今5万至1.5万年,文化层分为3个阶段。第一阶段石器原料主要为黑曜岩砾石,是目前世界范围内最早开发利用黑曜岩原料的遗址之一。第二阶段石器已经采用压制法进行剥片,是目前东北亚地区发现年代最早的采用压制法剥制细石叶的遗址之一。第三阶段最重要的发现为一块赤铁矿材质的石制品,上面有数道刻划痕迹,整体神似某种动物形象,应为石质雕塑。和龙大洞遗址拥有中国长白山地区乃至东北亚地区年代最早、最清晰的旧石器时代晚期文化序列,对探讨东北亚史前文化演化与互动、人群扩散与环境适应等关键学术问题具有重要价值。

下汤新石器时代遗址包含了上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、好川文化四大阶段,完整跨越了整个新石器时代,以上山文化遗存为主。遗址发掘出壕沟、人工土台、房址、食物加工场所、红烧土“广场”、器物坑、高等级墓葬以及沟渠、道路等遗迹,出土上山文化时期遗物400多件,其中最引人注目的是大量陶器,包括大口盆、圈足罐、平底罐、碗、杯等,形制丰富。仙居下汤遗址首次揭露了上山文化时期土台林立的新型聚落格局,是上山文化中保存最完整、文化内涵最丰富的遗址,为研究区域文化演变和万年稻作农业史提供了连续性的新材料。

寺洼遗址马家窑文化聚落首次发现史前时期三重近方形布局的大型“围壕(沟)”,是国内已知最早的多重近方形“围壕(沟)”结构。内圈“围沟”内及附近区域发现数十座房址、大量灰坑、窖穴和多座陶窑,周围还有石器加工作坊,凸显出手工业生产在马家窑社会中的独特地位。中国人民大学历史学院教授韩建业表示,马家窑文化被发现距今已有百年,但人们对马家窑文化仅知大概时空框架,其聚落形态、社会组织、文明进程模糊不清。寺洼遗址的发掘,对于完善马家窑文化的年代分期谱系、深入了解其手工业状况和对外扩散动因有重要价值。它展现了5000年前黄土高原西部早期社会的发展水平和文明化程度,填补了中华文明探源研究中黄河上游核心腹地关键时期的空白,极大丰富了中华文明起源和早期发展的内容及模式。

周原遗址是规模最大的先周、西周时期遗址。在遗址的王家嘴区域发现了先周文化建筑带,完整揭露两座大型建筑,其中1号建筑超过2500平方米,是目前发现规模最大的先周文化建筑。遗址还发现西周时期的宫城、小城、大城三重城墙,并发掘出宫城南门及大城东门。此外,周原遗址凤雏村南宫城城墙南侧的壕沟内发现了200余片卜甲与卜骨。初步辨识出甲骨文180字,内容丰富。其中一片记载着“秦人”二字的甲骨,是迄今为止对秦的最早文字记载。

武王墩一号墓是经科学发掘的迄今规模最大、等级最高、结构最复杂的大型楚国高等级墓葬,墓主人身份初步确定为战国末期的楚考烈王。一号墓的棺椁所用木材上均写有墨书文字,格式大体一致,是目前发现数量最多、等级最高、内容最丰富的楚国墨书文字。一号墓出土器物1万多件,包括基本完整的礼容器、礼乐器组合,是讨论楚王丧葬礼制中“器用制度”的重要资料。礼容器中鉴定出动植物遗存,保存状况良好,为了解楚国丧葬祭祀活动提供了重要资料。乐器面貌与战国早、中期高等级楚墓相比变化较大,大型组合编钟被数量庞大的丝竹类乐器取代。武王墩一号墓的发掘填补了楚系墓葬考古中最高等级九室墓的空白,为研究战国晚期楚国高等级陵墓制度以及楚国东迁后的历史文化,提供了系统性的考古资料。

景德镇市元明清制瓷业遗址群2024年度发掘涉及14个遗址点,分别关注镇区瓷业发展、原料来源产区、燃料来源产区、道路交通网络、多元宗教信仰等方面,发掘面积超过2000平方米,遗存时代从南宋晚期到近代,各发掘点均取得重要收获。对景德镇相关遗址点的发掘,厘清了从宋到清的瓷业手工业发展不同阶段在景德镇的变化情况,证实了宋朝景德镇全镇区已经存在广泛瓷器生产,发现了景德镇瓷器生产相关的不同人群来源及明代晚期景德镇瓷器大规模参与全球贸易的考古学证据,进一步证实御窑技术带动了景德镇瓷器生产技术的整体提高。

陕西宝鸡市周原遗址王家嘴一号建筑遗址。(资料照片)

陕西宝鸡市周原遗址宫城西北角铺石道路及陶排水管道。(资料照片)

江西景德镇市天后宫出土的白釉瓷盘残片。(资料照片)

江西景德镇市落马桥清代镇窑遗址。(资料照片)

吉林和龙市大洞旧石器时代遗址第三阶段出土的细石叶技术产品。(资料照片)

吉林和龙市大洞旧石器时代遗址第二阶段出土的局部磨光石器(左)及其微痕特征。(拼版照片,资料照片)

浙江仙居县下汤遗址北区人工土台及器物坑。(资料照片)

浙江仙居县下汤遗址出土的器物。(拼版照片,资料照片)

甘肃临洮县寺洼遗址出土的陶器。(拼版照片,资料照片)

甘肃临洮县寺洼遗址出土的陶器。(资料照片)

安徽淮南市武王墩战国晚期一号墓出土的铜器。(拼版照片,资料照片)

安徽淮南市武王墩战国晚期一号墓出土的玉器。(拼版照片,资料照片)

本版照片均为考古杂志社供图。(新华社发)

关注公众号,随时阅读陕西工人报

人民日报北京2月19日电(记者 周飞亚)2月19日,由中国社会科学院主办、中国社会科学院考古研究所承办的“2024年中国考古新发现”评选在北京中国历史研究院举行。吉林和龙市大洞旧石器时代遗址、浙江仙居县下汤新石器时代遗址、甘肃临洮县寺洼遗址马家窑文化聚落、陕西宝鸡市周原遗址、安徽淮南市武王墩战国晚期一号墓、江西景德镇市元明清制瓷业遗址群等6个考古项目入选。

大洞旧石器时代遗址位于吉林省延边朝鲜族自治州和龙市,是一处旧石器时代晚期旷野遗址,年代距今5万至1.5万年,文化层分为3个阶段。第一阶段石器原料主要为黑曜岩砾石,是目前世界范围内最早开发利用黑曜岩原料的遗址之一。第二阶段石器已经采用压制法进行剥片,是目前东北亚地区发现年代最早的采用压制法剥制细石叶的遗址之一。第三阶段最重要的发现为一块赤铁矿材质的石制品,上面有数道刻划痕迹,整体神似某种动物形象,应为石质雕塑。和龙大洞遗址拥有中国长白山地区乃至东北亚地区年代最早、最清晰的旧石器时代晚期文化序列,对探讨东北亚史前文化演化与互动、人群扩散与环境适应等关键学术问题具有重要价值。

下汤新石器时代遗址包含了上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、好川文化四大阶段,完整跨越了整个新石器时代,以上山文化遗存为主。遗址发掘出壕沟、人工土台、房址、食物加工场所、红烧土“广场”、器物坑、高等级墓葬以及沟渠、道路等遗迹,出土上山文化时期遗物400多件,其中最引人注目的是大量陶器,包括大口盆、圈足罐、平底罐、碗、杯等,形制丰富。仙居下汤遗址首次揭露了上山文化时期土台林立的新型聚落格局,是上山文化中保存最完整、文化内涵最丰富的遗址,为研究区域文化演变和万年稻作农业史提供了连续性的新材料。

寺洼遗址马家窑文化聚落首次发现史前时期三重近方形布局的大型“围壕(沟)”,是国内已知最早的多重近方形“围壕(沟)”结构。内圈“围沟”内及附近区域发现数十座房址、大量灰坑、窖穴和多座陶窑,周围还有石器加工作坊,凸显出手工业生产在马家窑社会中的独特地位。中国人民大学历史学院教授韩建业表示,马家窑文化被发现距今已有百年,但人们对马家窑文化仅知大概时空框架,其聚落形态、社会组织、文明进程模糊不清。寺洼遗址的发掘,对于完善马家窑文化的年代分期谱系、深入了解其手工业状况和对外扩散动因有重要价值。它展现了5000年前黄土高原西部早期社会的发展水平和文明化程度,填补了中华文明探源研究中黄河上游核心腹地关键时期的空白,极大丰富了中华文明起源和早期发展的内容及模式。

周原遗址是规模最大的先周、西周时期遗址。在遗址的王家嘴区域发现了先周文化建筑带,完整揭露两座大型建筑,其中1号建筑超过2500平方米,是目前发现规模最大的先周文化建筑。遗址还发现西周时期的宫城、小城、大城三重城墙,并发掘出宫城南门及大城东门。此外,周原遗址凤雏村南宫城城墙南侧的壕沟内发现了200余片卜甲与卜骨。初步辨识出甲骨文180字,内容丰富。其中一片记载着“秦人”二字的甲骨,是迄今为止对秦的最早文字记载。

武王墩一号墓是经科学发掘的迄今规模最大、等级最高、结构最复杂的大型楚国高等级墓葬,墓主人身份初步确定为战国末期的楚考烈王。一号墓的棺椁所用木材上均写有墨书文字,格式大体一致,是目前发现数量最多、等级最高、内容最丰富的楚国墨书文字。一号墓出土器物1万多件,包括基本完整的礼容器、礼乐器组合,是讨论楚王丧葬礼制中“器用制度”的重要资料。礼容器中鉴定出动植物遗存,保存状况良好,为了解楚国丧葬祭祀活动提供了重要资料。乐器面貌与战国早、中期高等级楚墓相比变化较大,大型组合编钟被数量庞大的丝竹类乐器取代。武王墩一号墓的发掘填补了楚系墓葬考古中最高等级九室墓的空白,为研究战国晚期楚国高等级陵墓制度以及楚国东迁后的历史文化,提供了系统性的考古资料。

景德镇市元明清制瓷业遗址群2024年度发掘涉及14个遗址点,分别关注镇区瓷业发展、原料来源产区、燃料来源产区、道路交通网络、多元宗教信仰等方面,发掘面积超过2000平方米,遗存时代从南宋晚期到近代,各发掘点均取得重要收获。对景德镇相关遗址点的发掘,厘清了从宋到清的瓷业手工业发展不同阶段在景德镇的变化情况,证实了宋朝景德镇全镇区已经存在广泛瓷器生产,发现了景德镇瓷器生产相关的不同人群来源及明代晚期景德镇瓷器大规模参与全球贸易的考古学证据,进一步证实御窑技术带动了景德镇瓷器生产技术的整体提高。

陕西宝鸡市周原遗址王家嘴一号建筑遗址。(资料照片)

陕西宝鸡市周原遗址宫城西北角铺石道路及陶排水管道。(资料照片)

江西景德镇市天后宫出土的白釉瓷盘残片。(资料照片)

江西景德镇市落马桥清代镇窑遗址。(资料照片)

吉林和龙市大洞旧石器时代遗址第三阶段出土的细石叶技术产品。(资料照片)

吉林和龙市大洞旧石器时代遗址第二阶段出土的局部磨光石器(左)及其微痕特征。(拼版照片,资料照片)

浙江仙居县下汤遗址北区人工土台及器物坑。(资料照片)

浙江仙居县下汤遗址出土的器物。(拼版照片,资料照片)

甘肃临洮县寺洼遗址出土的陶器。(拼版照片,资料照片)

甘肃临洮县寺洼遗址出土的陶器。(资料照片)

安徽淮南市武王墩战国晚期一号墓出土的铜器。(拼版照片,资料照片)

安徽淮南市武王墩战国晚期一号墓出土的玉器。(拼版照片,资料照片)

本版照片均为考古杂志社供图。(新华社发)

关注公众号,随时阅读陕西工人报

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书