远源长河来 云鹤吟九天

——陈长吟先生从文五十年巡礼

杨志勇

巍巍秦岭脚下,沣河之畔,西北大学现代学院长安艺谷的诗意画卷之中,一座占地三百多平方米、建筑辉煌的“陈长吟文学馆”近期建成开馆。著名文化学者阎纲、著名作家贾平凹、蒋子龙、刘亮程等分别为该馆题名、题词。

著名作家陈长吟先生是陕西散文界的一座丰碑、一面旗帜,也是中国散文界一个独特的存在。这座文学馆不仅铭刻着陈长吟先生个人的文学荣光,更是矗立在陕西散文界的一个精神坐标,引导着散文创作的薪火之路,激励着后来者不断攀登文学高峰。

西北大学现代学院董事长刘家全先生说,陈长吟文学馆不仅是该校传承文脉、培育英才的重要载体,而且将成为三秦大地上永不落幕的文学盛宴,让每一位到访者都能感受到文学的永恒与生机。也将成为“文学陕军”的新阵地、激扬才思的新驿站,亦将化作青年学子的“第二课堂”,还将通过“丝路散文奖”“文学论坛”等国际交流,成为连接世界的文化窗口。

中国散文学会在庆祝西北大学现代学院“陈长吟文学馆”建成开馆的贺信中说,陈长吟先生不论从事文学辅导、杂志编辑,还是学术研究、文学教育,一直坚守文学创作初心,勤奋创作,耐心和善于发现业余作者,倾心为老作家服务,多年来培养扶植了大批作者走上文坛,为陕西乃至全国的文学事业作出了积极的贡献。

参观“陈长吟文学馆”的展陈,其中详细回顾了陈长吟先生50载的文学历程和成就。在他的工作室里,我看到挂有一幅贾平凹先生早年题写给他的墨宝:“远源长河来,云鹤吟九天。”我以为,这十个字内容正好概括了他从文五十年一路走来坚持梦想、不懈追求的精神气质、生命状态和所取得的文学成果、社会影响等。

从汉江出发,他是一个标杆

陈长吟先生自称“汉江之子”,他的祖籍安康市大同镇,距离汉江咫尺之遥。

他青少年时期历经艰难坎坷。1955年7月15日生于西安,当时属于双职工家庭的孩子。1960年11月,五岁时因故随父母回到大同的老家生活。那时贫穷的家庭和特别的成长环境,让他养成了内向而又柔弱的性格。幸运的是,在村里当兽医的爷爷收集有各种医学、农技和文学书籍,在耳濡目染中,让他养成爱好读书的习惯。这时,一颗热爱文学的种子便在他幼小的心灵中种下了。

在没有电、煤油限量供应的日子里,为了晚上能够读书,他便用上山采来的松籽串成串,点燃后用以照明。上了初中后,他负责编辑和创办学校的宣传墙报,包括彩色粉笔黑板报和彩色插图白纸墙报,并尝试写一些短诗和短文来填补空白。为了能读到更多的书,他经常利用课余时间,去粮食仓库做搬运工,扛麻袋装车,把挣来的钱全部用于买书。随着阅读量的增加,他内心对创作的渴望日益强烈,在缺少纸张的情况下,利用废旧作业本的背面进行写作。

上高中时,16岁的他,参加安康县文化馆举办的创作培训班,创作的《飞车炸军火》发表在《安康文艺》杂志上。两年后,创作的诗歌《老邮政局长》发表在《安康日报》副刊。自此,他算是正式踏上了文学创作之路。

1974年初,他高中毕业后回乡务农不久,被大队抽调到汉江边上参加“三线建设”修铁路。修路工程完成之后,他先后当过乡邮员和中学代理教师、大队团支部书记。在此期间,他尽管繁忙辛苦,但仍然坚持文学创作,陆续发表了多篇诗歌、小说等文学作品。

命运垂青他,此后的路越走越顺。1976年,他在经历了一番波折后,成功踏入梦想中的陕西师范大学,并就读了理想的中文专业。大学期间,他痴迷文学创作,虚心向老师请教,拜访名家寻求指导,经常发表作品,因而在1980年大学毕业后,被分配至安康地区文艺创作研究室工作,先后担任《汉江文学》杂志主编、安康地区作家协会副主席。他以亮眼的创作成绩,1983年加入中国作协陕西分会。1990年加入中国作家协会,当时他35岁。

随后他从汉江边上的山城再次走进西安,1991年10月,调入西安市文联工作。当年能够从陕南到关中,中间的秦岭被很多人称为一生都难以跨越的一座大山,所以“跨越秦岭”在当年有众星捧月般的骄傲。他的持续努力不断得到认可,先后担任《美文》杂志编辑、编辑部主任、副主编、副社长,同时兼任西安市作家协会副主席、秘书长等职。

2009年12月,他被调入陕西省社会科学院,任文学艺术研究所副所长。2015年退休后,受聘为西北大学现代学院教授、文学院院长。2021年4月,当选为中国散文学会副会长。

时至今日,他在文学之路上已坚守50余载,从未偏离自己的奋斗方向。从事文学编辑、组织工作,坚持文学创作,先后在《人民文学》《人民日报》《光明日报》等报刊发表作品近千万字,创作出版《山梦水梦》《山韵水韵》《山亲水亲》山水系列三部曲、《这片乐土》《那片祼土》《黄土地上信天游》土地系列三部曲、《文海长吟》《岁月长吟》《山河长吟》长吟系列三部曲,以及《散文之道》《美文的天空》《水调歌头》《行者的风度》《莲湖巷》《汉江传》等著作20余部。

他的作品不仅数量多,而且获奖多。散文集《山梦水梦》获陕西省首届儿童文学优秀作品奖,《这方乐土》获海内外首届中国散文旅游文学奖。他还获得海内外首届旅游文学奖、中国散文三十年突出贡献奖、第四届全国冰心散文奖,以及全国乡土文学奖、炎黄文学奖、陕西省人民政府首届优秀文学奖等。截至2024年,他的作品获得省市级以上文学奖项27次,作品被全国55部权威文集、选刊收录或转载,部分作品被翻译成外文。多篇作品入选中国文学排行榜和文学教材。

著名文学评论家、诗人刘炜评说:“孔子曰:‘志于道,据于德,依于仁,游于艺。’出自《论语·述而》。我看长吟兄的人生,大体是配得上这四句话的。他几十年如一日,一以贯之地做自己的生命文章:以散文创作为主阵地,旁涉相关领域——办刊、摄影、收藏等,或从容散步,或驰骋腾越,不断拓展大格局、攀升新境界,每每让我们惊喜、赞叹!”

回望过去的历程,他从秦岭之南到秦岭之北,扎根西安,游历山河,舞台和身份变换,始终坚守文学理想、持之以恒地追求精神和取得的艺术成就,不仅为陕西的文学追随者树立了一个标杆和榜样,而且向当下所有行业从业者提供了一个“热爱一件事,干好一辈子”的典型范例。

从编辑出发,他是一座灯塔

文学编辑是陈长吟先生文学事业中的一个主旋律,他长期为人做嫁衣,被作者誉为技艺精湛的“工匠”。作者的每一篇作品经过他之手,进行雕刻、塑形,去除瑕疵,往往就变成了璞玉一样的艺术精品,常常令人赞不绝口。他说:“我热爱文学,做文学编辑工作,始终认真对待每一篇作品。”

他的编辑生涯起步很早,大学时就与同学创办文学杂志《登攀》《渭水》。参加工作后,先后编辑过《汉江文学》《花季》《美文》《散文视野》等杂志。他的职业精神备受肯定,特别是在编辑《美文》期间,为了发现和获得更多的好稿件,他多次到全国各地去拜名家、约佳作,得到了贾平凹主编的多次表扬。1992年,他被陕西省人民政府授予“优秀文学编辑奖”。

陈长吟先生当年作为创办《美文》杂志的核心成员,与贾平凹等共同倡导的“大散文”创作理念,重新定义了散文的疆域与深度,他们倡导的“大散文”,不仅指题材拓展的“大”,更是视角、写法之“大”与精神格局之“大”。通过《美文》,他广泛联络余秋雨、周涛、韩少功等名家,将陕西推向全国散文前沿,并成功开辟和引领了一个时代散文创作的潮流。

他也是青年作家的引路人。西安市文艺两新联合会主席王洁说:“陈老师于我而言,是照亮文学征途的灯塔。十余年前,当我以稚嫩的笔触叩击文学之门时,是他以春风化雨般的鼓励,为我驱散创作的迷雾;用润物无声的肯定,点燃我对文字的热忱。”

王洁的话代表了许多追梦作者的心声。

早年,陈长吟在安康群艺馆担任文学辅导员时,曾创办汉江文学讲习所,多次邀请陈忠实、贾平凹、路遥、和谷等陕西名家赴安康讲课,为当地培养了一大批文学创作骨干,其中有几位作家至今活跃在中国文坛上。

在西北大学现代学院任职后,他连续主编的四期39部紫香槐散文丛书,推出了一批在散文界有影响的作者和作品。如今,他主编的《散文视野》版本玲珑精致,风格清新雅致,从组稿到审定,他亲力亲为,力求好稿,力推新人。

陈长吟说:“我做文学编辑,真心地爱作者,爱作者的作品。有时候从来稿中发现一个作者的好稿子,那个高兴劲儿胜过自己写一篇文章。我当编辑期间,与很多作者保持着长期良好的联系。”

在陕西文学界,陈长吟先生可谓“桃李满三秦”。在众多作者心目中,他是一座耀眼而又温暖的灯塔,照亮了文学青年的前行之路。

从艺术出发,他是一位行者

陈长吟先生的文学创作涉及散文、诗歌、小说和报告文学等体裁。因术业有专攻,他较早就将文学的主攻方向锁定在了散文这一体裁领域,并且在散文创作艺术的探索之路上,很早就走出了一条属于自己的路子,形成了个人独特的风格特色。

他的散文倾注了个人的情感和体验,关注社会现实和人类命运,具有很强的社会责任感和人文关怀。他认为写作是一门艺术,需要技巧和方法的支持。在他的作品中,常常可以看到他对语言、结构、主题等方面的精心设计和锤炼,如此使得每一篇、每一部作品都独具匠心。

他的散文说理自然,如潺潺流水,平实而自然,亲切而自在;状物抒情,动静结合,常常调动了所有的通感要素,往往又在不经意间迸发出闪耀光芒的哲思,直抵人的灵魂。所以,他的文字既有现代的灵动,又有深邃的思想和人文关怀,能够让读者在阅读中感受到一种独特的美感和智慧。他的散文独特之美,犹如汉江渔夫的清新、悠扬之歌,融入了陕南人骨子里的豪爽、直率,形成了“简约、干练、柔和、有力”的鲜明风格。从严格意义上说,他所走的散文创作之路,创作的大量散文作品,很难用几句话精准地概括其特色,我以为,准确的说法就是“陈长吟风格”。

陈长吟先生既是创作实践的破冰者,又是理论探索的破冰者。他提出的“诗歌是白酒,小说是啤酒,散文是红酒”的理论观点,引起文学界的广泛共鸣。

将散文比喻为红酒,那么它的语言就要像红酒的颜色一样耐看,它的内容就要像红酒的味道一样耐品,它的思想就要像红酒的营养一样于人有益。喝红酒讲情调、讲节制,要慢慢地品味,对散文的阅读欣赏也像喝红酒一样,需要慢慢地品味。他通过“红酒”这个别出心裁的比喻,将散文的思想、哲理、内容、语言、语调等内在要求形象地表达了出来,令人易于理解和掌握要领。

他的《散文之道》等著作系统阐释其散文美学,将创作经验升华为理论体系,亦为后学和散文创作者提供了系统的理论实践参考。

面对当下网红乱窜、流量裹挟,出现的AI机器人写作等情况,尤其是处在充满各种诱惑和挑战的时代,社会的多样性和人性的复杂性,带给了我们写作上的许多新课题、新困惑。然而,有着“文学骑士”之称的陈长吟先生始终坚守文学的初心,宽厚旷达、静以处世,胸有大格局,心有大气象,以自己疏朗、淡泊的人生,书写着自己丰富、宏阔的散文世界,并以“陈长吟文学馆”这个窗口为契机,让我们了解到他不凡的人生和绚丽的散文世界、自然简朴的生活,不断追求、向善向美向好、丰盈、多彩、宁静、蓬勃的精神世界和文学情怀。

陈长吟先生是中国散文发展历程的亲历者、见证者,他凭借自己的努力,铸就了自己的“散文大山”“文学之山”。

在文学创作和研究之外,陈长吟先生还在报刊发表摄影作品数百幅,部分作品在日本、韩国、新加坡等地展出并被收藏。他提出的“中国文人摄影”理论和流派,受到国内外艺术界的重视和研究。

著名文化学者肖云儒评价陈长吟先生说:“散文作家、散文编辑、高校教授、散文研究者,散文活动组织者和摄影家,这就是长吟半世纪一路走过来的路。他走每一段,都走得朝气蓬勃,光彩焕发。另外,套用摄影家的话来说,长吟是一个很有景深的人,很有文化景深的人。”

从团队出发,他是一面旗帜

作为文学组织者的陈长吟,从《美文》初创时组稿、推广、拉赞助,到率先在全国成立中国散文研究所、创办中国散文网、发起成立陕西省散文学会,尤其是由他首倡开启的“西部散文家论坛”、设立的“丝路散文奖”,为陕西和全国散文作家提供了一个个交流展示与脱颖而出的平台。

特别是作为陕西散文学会的擎旗者,自2011年建会以来,陈长吟带领团队所付出的努力和创新,在很多人看来,他们所进行的是一场体制外的“文学革命”。他说:“我热爱这个团队,所以就愿意努力把团队建设好。”

面对种种困难,他坚韧不拔、克难奋进、无私奉献,千方百计做实团队构建与薪火工程。在学会下组建各种专业委员会,在各市成立散文委员会,建立采风基地,使文学组织走进基层、贴近作者。如今学会会员由成立时的不足百人,发展到现在的千余人。

陈长吟说:“文学是薪火相传的事业,老一辈作家有责任为青年人铺路搭桥。”

为了切实发挥学会作用,他坚持每年组织作家开展采风、作品研讨会、文学讲座等活动。在他引领下,陕西散文学会多名会员获得冰心散文奖、丝路散文奖等全国文学奖项,累计发表作品逾3万篇,出版新作200多部。他把陕西散文和作家的影响扩展到了全国。

文学评论家仵埂称赞,陕西散文学会这一民间社团成立至今,十四年如一日推动散文创作,通过西部散文奖、采风活动、作品研讨会等,占据了陕西散文的一半江山。其意义被历史学家定义为:“若忽略散文学会,陕西散文史将存在重大缺漏。”

作为西北大学现代学院文学院院长的陈长吟先生,坚持定期为本院学生讲课,亲自改稿、推荐发表,邀请著名作家到学校授课,与学生面对面交流,答疑释惑,促进学习和创作进步。他说:“我爱我的学生,尤其是有才华的学生。只要从中发现一个人才,我就非常高兴,大力推荐他们、宣传他们。”他与该校20年来的双向奔赴、互相成就,主导实施的“未来作家培养计划”等一揽子方案,向社会推出了王闷闷、何双等一批优秀毕业生和作家,他们都正在成为“文学陕军”的薪火传人。

多年来,作为陕西省散文界的一面旗手,他以非凡的魄力和勇士般的担当,着力推动散文创作团队组织建设,整合资源赋能地方创作,同时参与大学文学教学,激励培育文学新人,扶助了一大批散文作家走进全国读者视野,使陕西散文成为全国版图中的重要高地。

省作协副主席王海感慨:“陈长吟先生扶持作家的成绩斐然,贡献有目共睹。”

在冰心散文奖理论奖获得者章学锋看来,陈长吟先生从文五十年来,以汉水为墨、秦岭为砚,打造了属于他自己的三张名片:汉水文明解码者、文学星火传递者、教育创新践行者。

从人生出发,他是一位智者

今年恰逢陈长吟先生七十岁。生日当天,学生和晚辈们送给了他一块匾牌,上面刻着:“潇洒从文半世纪精彩人生七十春”。

他说:“这个内容好啊,概括了我这大半辈子做的事情,还比较潇洒。”

陈长吟先生把人生看得很透彻,也活得很明白。一辈子心无旁骛,就致力干好文学一件事。

有人把文学当生命,活得惨烈悲壮;有人把文学当闲情,可有可丢无所谓;有人把文学当喜好,它是生活中的调味品;还有人把文学当装饰,宛如披在身上的一件美丽外衣。他说:“我这大半辈子,视文学如养料。如果没有文学,我可能就是乡村一个摇摇摆摆的糟老汉了。如果没有文学,我更不可能站在这儿享受鲜花和掌声。所以,感谢文学!”

“我一直在向文学前辈学习,学习他们身上的文学精神。从年龄上说,我现在也成了文学前辈。”那天面对一群学生和晚辈,他敞开自己的精神世界,与大家分享交流了自己大半生的“四个钟爱”。

第一个是爱意润心。他告诉大家:“无论干什么,心中始终要有爱。我爱好文学,从事文学创作以来,不仅喜欢自己写的那些作品,也珍惜面前的稿纸、手中的钢笔、用过的笔记本。我到现在还保留着几十年前的笔记,甚至是那些空白的稿纸,没有使用过的本子,老式吸墨钢笔,我都保留着。就是说,不光是爱文学,连写作的工具我都爱。”

第二个是爱好读书。他说:“读书能补气。文化人在社会上行走,要干事,心中必须有底气。这个底气从哪里来?就从读书中来。读的书多了,眼界就高了,看问题的敏锐度就会与别人不一样。我们每个人的精力有限、阅历有限,要借鉴这个世界上的各种事物、知识,就必须多读书。只有读书多了,才能把这个底气养起来。”

第三个是玩物怡情。他解释道:“玩物也就是收藏。过去有一种说法叫玩物丧志,就是把志向丢了;还有一种说法叫玩物增智,就是增加兴趣和才智。其实玩物对我来说,就是静心怡情。玩物的时候,心爱的东西能够让你沉下心来。我有时候坐在工作室里,磨石头、编绳子弄一个手串,可以坐半天,心就静下来了。不管在外边遇到什么烦心事,多么浮躁,当欣赏把玩心爱的物件时,情绪就慢慢稳定下来了。因此叫玩物怡情。所以每个人在工作和家庭生活之外,要有自己的爱好,这个爱好就是喜欢做的事,它能滋养你,能给你带来乐趣,带来精神上的享受。”

第四个是摄影健身。他分享说:“爱好摄影,就必须走出小屋,心向远方。到了大自然之中,优美的风景让你心情愉快,强壮了身体、收获了美图。前年,我自驾去甘南旅行,为什么我能第一个爬上四千七百米的莲宝叶则?因为我有摄影爱好,我就想找到一个制高点,站在高处,把那个最美的风景拍下来,这就鼓励着自己奋力去攀爬高峰,去实现想要拍出好照片的愿望。因为有这个摄影的爱好,它便促使我到户外的广阔天地去行走,自然也就把身体锻炼好了。所以说摄影能健身。”

当然,他也坦言:“这些爱好都是文学的分支,它们散射开去,但中心点还是文学。我从上中学时开始创作发表作品,能够坚持五十多年,离不开文学这个心底坐标和精神养料。”

从他的“四个钟爱”分享中,可以清晰地看到他对文学与生活之间关系的和谐处理和恰当把握。由此,他不仅被大家称为是一个富有生活情趣的人,更被视为一位深谙人生哲理的智者。

从今天出发,他是一座丰碑

长河未央,山海长吟。在陕西散文发展进程中,回望五十年的文学成就,今天的陈长吟先生无疑树立了一座丰碑。

纵横观察,他的丰碑意义表现在以下几个方面:

在创作理论体系探索方面,他提出的“散文是心灵的呼吸”理论观点,道出了散文创作和表达自由的真谛。

在文学教育方面,他倡导的“三重维度”,守正创新:一是技法维度,主张“写作需技艺支撑”,开设结构、语言专项课;二是精神维度,主张以“诚心写作”承载“天理良知”,反对浮夸文风;三是现实维度,主张作品“关注社会命运”,体现人文关怀。

在推动文学发展方面,他作出了三重历史性贡献:一是理论贡献,确立了“大散文”理论框架,解放了创作生产力;二是组织贡献,他以散文学会重塑陕西文学生态,实现“半壁江山”的覆盖;三是教育贡献,他创建“高校-学会-作家”培育机制,解决了人才断层的现实难题。

继往开来,我们看见秦岭苍茫如碑,汉水长吟未歇——他的这盏“精神灯塔”,仍将照亮散文的星途。正如刘家全先生《七律·赞长吟从文五十年》所言:

秦岭云深探玉忙,襟怀长寄水鱼乡;

山亲南汉百重秀,美韵北国千卷香。

心血西区文事盛,肝肠东地众生昌;

情牵学脉传薪火,义奉黉门望俊良。

陈长吟特写。

青年时期的陈长吟在创作中。

陈长吟与贾平凹合影。

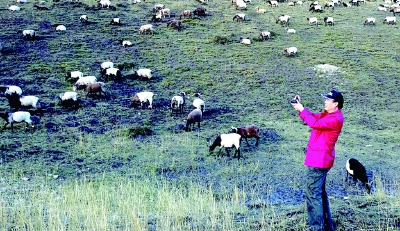

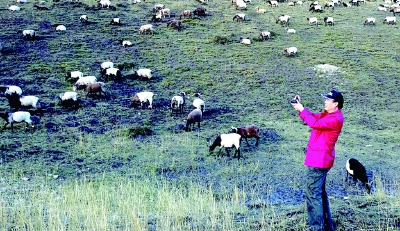

陈长吟在野外摄影。

陈长吟讲授文学创作知识。

休闲生活中的陈长吟。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

杨志勇

巍巍秦岭脚下,沣河之畔,西北大学现代学院长安艺谷的诗意画卷之中,一座占地三百多平方米、建筑辉煌的“陈长吟文学馆”近期建成开馆。著名文化学者阎纲、著名作家贾平凹、蒋子龙、刘亮程等分别为该馆题名、题词。

著名作家陈长吟先生是陕西散文界的一座丰碑、一面旗帜,也是中国散文界一个独特的存在。这座文学馆不仅铭刻着陈长吟先生个人的文学荣光,更是矗立在陕西散文界的一个精神坐标,引导着散文创作的薪火之路,激励着后来者不断攀登文学高峰。

西北大学现代学院董事长刘家全先生说,陈长吟文学馆不仅是该校传承文脉、培育英才的重要载体,而且将成为三秦大地上永不落幕的文学盛宴,让每一位到访者都能感受到文学的永恒与生机。也将成为“文学陕军”的新阵地、激扬才思的新驿站,亦将化作青年学子的“第二课堂”,还将通过“丝路散文奖”“文学论坛”等国际交流,成为连接世界的文化窗口。

中国散文学会在庆祝西北大学现代学院“陈长吟文学馆”建成开馆的贺信中说,陈长吟先生不论从事文学辅导、杂志编辑,还是学术研究、文学教育,一直坚守文学创作初心,勤奋创作,耐心和善于发现业余作者,倾心为老作家服务,多年来培养扶植了大批作者走上文坛,为陕西乃至全国的文学事业作出了积极的贡献。

参观“陈长吟文学馆”的展陈,其中详细回顾了陈长吟先生50载的文学历程和成就。在他的工作室里,我看到挂有一幅贾平凹先生早年题写给他的墨宝:“远源长河来,云鹤吟九天。”我以为,这十个字内容正好概括了他从文五十年一路走来坚持梦想、不懈追求的精神气质、生命状态和所取得的文学成果、社会影响等。

从汉江出发,他是一个标杆

陈长吟先生自称“汉江之子”,他的祖籍安康市大同镇,距离汉江咫尺之遥。

他青少年时期历经艰难坎坷。1955年7月15日生于西安,当时属于双职工家庭的孩子。1960年11月,五岁时因故随父母回到大同的老家生活。那时贫穷的家庭和特别的成长环境,让他养成了内向而又柔弱的性格。幸运的是,在村里当兽医的爷爷收集有各种医学、农技和文学书籍,在耳濡目染中,让他养成爱好读书的习惯。这时,一颗热爱文学的种子便在他幼小的心灵中种下了。

在没有电、煤油限量供应的日子里,为了晚上能够读书,他便用上山采来的松籽串成串,点燃后用以照明。上了初中后,他负责编辑和创办学校的宣传墙报,包括彩色粉笔黑板报和彩色插图白纸墙报,并尝试写一些短诗和短文来填补空白。为了能读到更多的书,他经常利用课余时间,去粮食仓库做搬运工,扛麻袋装车,把挣来的钱全部用于买书。随着阅读量的增加,他内心对创作的渴望日益强烈,在缺少纸张的情况下,利用废旧作业本的背面进行写作。

上高中时,16岁的他,参加安康县文化馆举办的创作培训班,创作的《飞车炸军火》发表在《安康文艺》杂志上。两年后,创作的诗歌《老邮政局长》发表在《安康日报》副刊。自此,他算是正式踏上了文学创作之路。

1974年初,他高中毕业后回乡务农不久,被大队抽调到汉江边上参加“三线建设”修铁路。修路工程完成之后,他先后当过乡邮员和中学代理教师、大队团支部书记。在此期间,他尽管繁忙辛苦,但仍然坚持文学创作,陆续发表了多篇诗歌、小说等文学作品。

命运垂青他,此后的路越走越顺。1976年,他在经历了一番波折后,成功踏入梦想中的陕西师范大学,并就读了理想的中文专业。大学期间,他痴迷文学创作,虚心向老师请教,拜访名家寻求指导,经常发表作品,因而在1980年大学毕业后,被分配至安康地区文艺创作研究室工作,先后担任《汉江文学》杂志主编、安康地区作家协会副主席。他以亮眼的创作成绩,1983年加入中国作协陕西分会。1990年加入中国作家协会,当时他35岁。

随后他从汉江边上的山城再次走进西安,1991年10月,调入西安市文联工作。当年能够从陕南到关中,中间的秦岭被很多人称为一生都难以跨越的一座大山,所以“跨越秦岭”在当年有众星捧月般的骄傲。他的持续努力不断得到认可,先后担任《美文》杂志编辑、编辑部主任、副主编、副社长,同时兼任西安市作家协会副主席、秘书长等职。

2009年12月,他被调入陕西省社会科学院,任文学艺术研究所副所长。2015年退休后,受聘为西北大学现代学院教授、文学院院长。2021年4月,当选为中国散文学会副会长。

时至今日,他在文学之路上已坚守50余载,从未偏离自己的奋斗方向。从事文学编辑、组织工作,坚持文学创作,先后在《人民文学》《人民日报》《光明日报》等报刊发表作品近千万字,创作出版《山梦水梦》《山韵水韵》《山亲水亲》山水系列三部曲、《这片乐土》《那片祼土》《黄土地上信天游》土地系列三部曲、《文海长吟》《岁月长吟》《山河长吟》长吟系列三部曲,以及《散文之道》《美文的天空》《水调歌头》《行者的风度》《莲湖巷》《汉江传》等著作20余部。

他的作品不仅数量多,而且获奖多。散文集《山梦水梦》获陕西省首届儿童文学优秀作品奖,《这方乐土》获海内外首届中国散文旅游文学奖。他还获得海内外首届旅游文学奖、中国散文三十年突出贡献奖、第四届全国冰心散文奖,以及全国乡土文学奖、炎黄文学奖、陕西省人民政府首届优秀文学奖等。截至2024年,他的作品获得省市级以上文学奖项27次,作品被全国55部权威文集、选刊收录或转载,部分作品被翻译成外文。多篇作品入选中国文学排行榜和文学教材。

著名文学评论家、诗人刘炜评说:“孔子曰:‘志于道,据于德,依于仁,游于艺。’出自《论语·述而》。我看长吟兄的人生,大体是配得上这四句话的。他几十年如一日,一以贯之地做自己的生命文章:以散文创作为主阵地,旁涉相关领域——办刊、摄影、收藏等,或从容散步,或驰骋腾越,不断拓展大格局、攀升新境界,每每让我们惊喜、赞叹!”

回望过去的历程,他从秦岭之南到秦岭之北,扎根西安,游历山河,舞台和身份变换,始终坚守文学理想、持之以恒地追求精神和取得的艺术成就,不仅为陕西的文学追随者树立了一个标杆和榜样,而且向当下所有行业从业者提供了一个“热爱一件事,干好一辈子”的典型范例。

从编辑出发,他是一座灯塔

文学编辑是陈长吟先生文学事业中的一个主旋律,他长期为人做嫁衣,被作者誉为技艺精湛的“工匠”。作者的每一篇作品经过他之手,进行雕刻、塑形,去除瑕疵,往往就变成了璞玉一样的艺术精品,常常令人赞不绝口。他说:“我热爱文学,做文学编辑工作,始终认真对待每一篇作品。”

他的编辑生涯起步很早,大学时就与同学创办文学杂志《登攀》《渭水》。参加工作后,先后编辑过《汉江文学》《花季》《美文》《散文视野》等杂志。他的职业精神备受肯定,特别是在编辑《美文》期间,为了发现和获得更多的好稿件,他多次到全国各地去拜名家、约佳作,得到了贾平凹主编的多次表扬。1992年,他被陕西省人民政府授予“优秀文学编辑奖”。

陈长吟先生当年作为创办《美文》杂志的核心成员,与贾平凹等共同倡导的“大散文”创作理念,重新定义了散文的疆域与深度,他们倡导的“大散文”,不仅指题材拓展的“大”,更是视角、写法之“大”与精神格局之“大”。通过《美文》,他广泛联络余秋雨、周涛、韩少功等名家,将陕西推向全国散文前沿,并成功开辟和引领了一个时代散文创作的潮流。

他也是青年作家的引路人。西安市文艺两新联合会主席王洁说:“陈老师于我而言,是照亮文学征途的灯塔。十余年前,当我以稚嫩的笔触叩击文学之门时,是他以春风化雨般的鼓励,为我驱散创作的迷雾;用润物无声的肯定,点燃我对文字的热忱。”

王洁的话代表了许多追梦作者的心声。

早年,陈长吟在安康群艺馆担任文学辅导员时,曾创办汉江文学讲习所,多次邀请陈忠实、贾平凹、路遥、和谷等陕西名家赴安康讲课,为当地培养了一大批文学创作骨干,其中有几位作家至今活跃在中国文坛上。

在西北大学现代学院任职后,他连续主编的四期39部紫香槐散文丛书,推出了一批在散文界有影响的作者和作品。如今,他主编的《散文视野》版本玲珑精致,风格清新雅致,从组稿到审定,他亲力亲为,力求好稿,力推新人。

陈长吟说:“我做文学编辑,真心地爱作者,爱作者的作品。有时候从来稿中发现一个作者的好稿子,那个高兴劲儿胜过自己写一篇文章。我当编辑期间,与很多作者保持着长期良好的联系。”

在陕西文学界,陈长吟先生可谓“桃李满三秦”。在众多作者心目中,他是一座耀眼而又温暖的灯塔,照亮了文学青年的前行之路。

从艺术出发,他是一位行者

陈长吟先生的文学创作涉及散文、诗歌、小说和报告文学等体裁。因术业有专攻,他较早就将文学的主攻方向锁定在了散文这一体裁领域,并且在散文创作艺术的探索之路上,很早就走出了一条属于自己的路子,形成了个人独特的风格特色。

他的散文倾注了个人的情感和体验,关注社会现实和人类命运,具有很强的社会责任感和人文关怀。他认为写作是一门艺术,需要技巧和方法的支持。在他的作品中,常常可以看到他对语言、结构、主题等方面的精心设计和锤炼,如此使得每一篇、每一部作品都独具匠心。

他的散文说理自然,如潺潺流水,平实而自然,亲切而自在;状物抒情,动静结合,常常调动了所有的通感要素,往往又在不经意间迸发出闪耀光芒的哲思,直抵人的灵魂。所以,他的文字既有现代的灵动,又有深邃的思想和人文关怀,能够让读者在阅读中感受到一种独特的美感和智慧。他的散文独特之美,犹如汉江渔夫的清新、悠扬之歌,融入了陕南人骨子里的豪爽、直率,形成了“简约、干练、柔和、有力”的鲜明风格。从严格意义上说,他所走的散文创作之路,创作的大量散文作品,很难用几句话精准地概括其特色,我以为,准确的说法就是“陈长吟风格”。

陈长吟先生既是创作实践的破冰者,又是理论探索的破冰者。他提出的“诗歌是白酒,小说是啤酒,散文是红酒”的理论观点,引起文学界的广泛共鸣。

将散文比喻为红酒,那么它的语言就要像红酒的颜色一样耐看,它的内容就要像红酒的味道一样耐品,它的思想就要像红酒的营养一样于人有益。喝红酒讲情调、讲节制,要慢慢地品味,对散文的阅读欣赏也像喝红酒一样,需要慢慢地品味。他通过“红酒”这个别出心裁的比喻,将散文的思想、哲理、内容、语言、语调等内在要求形象地表达了出来,令人易于理解和掌握要领。

他的《散文之道》等著作系统阐释其散文美学,将创作经验升华为理论体系,亦为后学和散文创作者提供了系统的理论实践参考。

面对当下网红乱窜、流量裹挟,出现的AI机器人写作等情况,尤其是处在充满各种诱惑和挑战的时代,社会的多样性和人性的复杂性,带给了我们写作上的许多新课题、新困惑。然而,有着“文学骑士”之称的陈长吟先生始终坚守文学的初心,宽厚旷达、静以处世,胸有大格局,心有大气象,以自己疏朗、淡泊的人生,书写着自己丰富、宏阔的散文世界,并以“陈长吟文学馆”这个窗口为契机,让我们了解到他不凡的人生和绚丽的散文世界、自然简朴的生活,不断追求、向善向美向好、丰盈、多彩、宁静、蓬勃的精神世界和文学情怀。

陈长吟先生是中国散文发展历程的亲历者、见证者,他凭借自己的努力,铸就了自己的“散文大山”“文学之山”。

在文学创作和研究之外,陈长吟先生还在报刊发表摄影作品数百幅,部分作品在日本、韩国、新加坡等地展出并被收藏。他提出的“中国文人摄影”理论和流派,受到国内外艺术界的重视和研究。

著名文化学者肖云儒评价陈长吟先生说:“散文作家、散文编辑、高校教授、散文研究者,散文活动组织者和摄影家,这就是长吟半世纪一路走过来的路。他走每一段,都走得朝气蓬勃,光彩焕发。另外,套用摄影家的话来说,长吟是一个很有景深的人,很有文化景深的人。”

从团队出发,他是一面旗帜

作为文学组织者的陈长吟,从《美文》初创时组稿、推广、拉赞助,到率先在全国成立中国散文研究所、创办中国散文网、发起成立陕西省散文学会,尤其是由他首倡开启的“西部散文家论坛”、设立的“丝路散文奖”,为陕西和全国散文作家提供了一个个交流展示与脱颖而出的平台。

特别是作为陕西散文学会的擎旗者,自2011年建会以来,陈长吟带领团队所付出的努力和创新,在很多人看来,他们所进行的是一场体制外的“文学革命”。他说:“我热爱这个团队,所以就愿意努力把团队建设好。”

面对种种困难,他坚韧不拔、克难奋进、无私奉献,千方百计做实团队构建与薪火工程。在学会下组建各种专业委员会,在各市成立散文委员会,建立采风基地,使文学组织走进基层、贴近作者。如今学会会员由成立时的不足百人,发展到现在的千余人。

陈长吟说:“文学是薪火相传的事业,老一辈作家有责任为青年人铺路搭桥。”

为了切实发挥学会作用,他坚持每年组织作家开展采风、作品研讨会、文学讲座等活动。在他引领下,陕西散文学会多名会员获得冰心散文奖、丝路散文奖等全国文学奖项,累计发表作品逾3万篇,出版新作200多部。他把陕西散文和作家的影响扩展到了全国。

文学评论家仵埂称赞,陕西散文学会这一民间社团成立至今,十四年如一日推动散文创作,通过西部散文奖、采风活动、作品研讨会等,占据了陕西散文的一半江山。其意义被历史学家定义为:“若忽略散文学会,陕西散文史将存在重大缺漏。”

作为西北大学现代学院文学院院长的陈长吟先生,坚持定期为本院学生讲课,亲自改稿、推荐发表,邀请著名作家到学校授课,与学生面对面交流,答疑释惑,促进学习和创作进步。他说:“我爱我的学生,尤其是有才华的学生。只要从中发现一个人才,我就非常高兴,大力推荐他们、宣传他们。”他与该校20年来的双向奔赴、互相成就,主导实施的“未来作家培养计划”等一揽子方案,向社会推出了王闷闷、何双等一批优秀毕业生和作家,他们都正在成为“文学陕军”的薪火传人。

多年来,作为陕西省散文界的一面旗手,他以非凡的魄力和勇士般的担当,着力推动散文创作团队组织建设,整合资源赋能地方创作,同时参与大学文学教学,激励培育文学新人,扶助了一大批散文作家走进全国读者视野,使陕西散文成为全国版图中的重要高地。

省作协副主席王海感慨:“陈长吟先生扶持作家的成绩斐然,贡献有目共睹。”

在冰心散文奖理论奖获得者章学锋看来,陈长吟先生从文五十年来,以汉水为墨、秦岭为砚,打造了属于他自己的三张名片:汉水文明解码者、文学星火传递者、教育创新践行者。

从人生出发,他是一位智者

今年恰逢陈长吟先生七十岁。生日当天,学生和晚辈们送给了他一块匾牌,上面刻着:“潇洒从文半世纪精彩人生七十春”。

他说:“这个内容好啊,概括了我这大半辈子做的事情,还比较潇洒。”

陈长吟先生把人生看得很透彻,也活得很明白。一辈子心无旁骛,就致力干好文学一件事。

有人把文学当生命,活得惨烈悲壮;有人把文学当闲情,可有可丢无所谓;有人把文学当喜好,它是生活中的调味品;还有人把文学当装饰,宛如披在身上的一件美丽外衣。他说:“我这大半辈子,视文学如养料。如果没有文学,我可能就是乡村一个摇摇摆摆的糟老汉了。如果没有文学,我更不可能站在这儿享受鲜花和掌声。所以,感谢文学!”

“我一直在向文学前辈学习,学习他们身上的文学精神。从年龄上说,我现在也成了文学前辈。”那天面对一群学生和晚辈,他敞开自己的精神世界,与大家分享交流了自己大半生的“四个钟爱”。

第一个是爱意润心。他告诉大家:“无论干什么,心中始终要有爱。我爱好文学,从事文学创作以来,不仅喜欢自己写的那些作品,也珍惜面前的稿纸、手中的钢笔、用过的笔记本。我到现在还保留着几十年前的笔记,甚至是那些空白的稿纸,没有使用过的本子,老式吸墨钢笔,我都保留着。就是说,不光是爱文学,连写作的工具我都爱。”

第二个是爱好读书。他说:“读书能补气。文化人在社会上行走,要干事,心中必须有底气。这个底气从哪里来?就从读书中来。读的书多了,眼界就高了,看问题的敏锐度就会与别人不一样。我们每个人的精力有限、阅历有限,要借鉴这个世界上的各种事物、知识,就必须多读书。只有读书多了,才能把这个底气养起来。”

第三个是玩物怡情。他解释道:“玩物也就是收藏。过去有一种说法叫玩物丧志,就是把志向丢了;还有一种说法叫玩物增智,就是增加兴趣和才智。其实玩物对我来说,就是静心怡情。玩物的时候,心爱的东西能够让你沉下心来。我有时候坐在工作室里,磨石头、编绳子弄一个手串,可以坐半天,心就静下来了。不管在外边遇到什么烦心事,多么浮躁,当欣赏把玩心爱的物件时,情绪就慢慢稳定下来了。因此叫玩物怡情。所以每个人在工作和家庭生活之外,要有自己的爱好,这个爱好就是喜欢做的事,它能滋养你,能给你带来乐趣,带来精神上的享受。”

第四个是摄影健身。他分享说:“爱好摄影,就必须走出小屋,心向远方。到了大自然之中,优美的风景让你心情愉快,强壮了身体、收获了美图。前年,我自驾去甘南旅行,为什么我能第一个爬上四千七百米的莲宝叶则?因为我有摄影爱好,我就想找到一个制高点,站在高处,把那个最美的风景拍下来,这就鼓励着自己奋力去攀爬高峰,去实现想要拍出好照片的愿望。因为有这个摄影的爱好,它便促使我到户外的广阔天地去行走,自然也就把身体锻炼好了。所以说摄影能健身。”

当然,他也坦言:“这些爱好都是文学的分支,它们散射开去,但中心点还是文学。我从上中学时开始创作发表作品,能够坚持五十多年,离不开文学这个心底坐标和精神养料。”

从他的“四个钟爱”分享中,可以清晰地看到他对文学与生活之间关系的和谐处理和恰当把握。由此,他不仅被大家称为是一个富有生活情趣的人,更被视为一位深谙人生哲理的智者。

从今天出发,他是一座丰碑

长河未央,山海长吟。在陕西散文发展进程中,回望五十年的文学成就,今天的陈长吟先生无疑树立了一座丰碑。

纵横观察,他的丰碑意义表现在以下几个方面:

在创作理论体系探索方面,他提出的“散文是心灵的呼吸”理论观点,道出了散文创作和表达自由的真谛。

在文学教育方面,他倡导的“三重维度”,守正创新:一是技法维度,主张“写作需技艺支撑”,开设结构、语言专项课;二是精神维度,主张以“诚心写作”承载“天理良知”,反对浮夸文风;三是现实维度,主张作品“关注社会命运”,体现人文关怀。

在推动文学发展方面,他作出了三重历史性贡献:一是理论贡献,确立了“大散文”理论框架,解放了创作生产力;二是组织贡献,他以散文学会重塑陕西文学生态,实现“半壁江山”的覆盖;三是教育贡献,他创建“高校-学会-作家”培育机制,解决了人才断层的现实难题。

继往开来,我们看见秦岭苍茫如碑,汉水长吟未歇——他的这盏“精神灯塔”,仍将照亮散文的星途。正如刘家全先生《七律·赞长吟从文五十年》所言:

秦岭云深探玉忙,襟怀长寄水鱼乡;

山亲南汉百重秀,美韵北国千卷香。

心血西区文事盛,肝肠东地众生昌;

情牵学脉传薪火,义奉黉门望俊良。

陈长吟特写。

青年时期的陈长吟在创作中。

陈长吟与贾平凹合影。

陈长吟在野外摄影。

陈长吟讲授文学创作知识。

休闲生活中的陈长吟。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书