从农村娃到小麦育种专家

——追记全国劳动模范赵洪璋

本报全媒体记者 李旭东

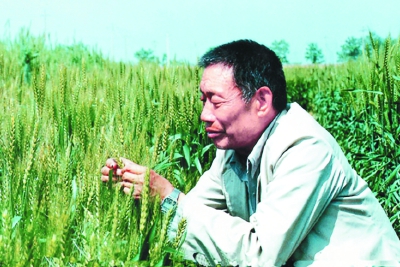

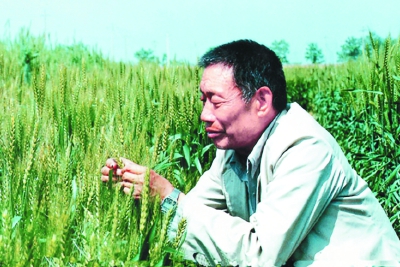

赵洪璋工作照。(资料图)

7月3日,在西北农林科技大学北校区,一尊石雕像静静矗立在图书馆前,雕像手捧书本,目视远方,仿佛在守望着远处的麦田。每当师生路过这里,都会看到雕像上那令人敬仰的姓名——赵洪璋。

在西农人的记忆里,赵洪璋从未离开。“老师是我国小麦杂交育种技术理论的创新者和开拓者,他在长期育种实践中形成了别具一格、精湛实用的育种技术体系,他的一生是我们最实用的教科书。”赵洪璋的徒弟、西北农林科技大学副教授刘耀斌深情地说。

赵洪璋,全国劳动模范、中国科学院院士、我国著名的农业专家,他先后主持育成并推广了4批优良小麦品种,为解决农民温饱、实现农业增产增收、保障国家粮食安全作出了重要贡献,被誉为“小麦杂交之父”“小麦育种学界的一代宗师”。毛泽东主席曾称赞他的一个小麦品种救了大半个新中国。

扎根土地守初心

赵洪璋出生在河南省淇县一个普通农民家庭,从小受父辈“民以食为天”“农是国之本”古训熏陶教育,他坚定了立志学农的远大目标和志向。

18岁时,他考上了国立西北农林专科学校(今西北农林科技大学)。1942年,赵洪璋回校任教,从此开始了扎根杨凌的小麦育种生涯。

“我长期生活在农村,工作以后又和农民连畔种地,对农村、农民有深厚的感情。农村的贫困、农民的疾苦,使我决心干一辈子农业。”赵洪璋常常这样说。

当时,国内小麦品种相对落后,产量低下,农民辛苦劳作一年,收获却寥寥无几。赵洪璋看在眼里,急在心里,暗暗立下誓言:一定要培育出高产、优质的小麦品种,让老百姓吃饱饭。

那时候,学校所在地武功县种植的主要小麦品种是“蚂蚱麦”——植株稀疏、易倒伏、抗病性差,严重影响产量。

赵洪璋认真分析总结了陕西关中地区4个小麦育种单位的经验教训,深入田间观察“蚂蚱麦”的生长特性,经过反复研究和思考,他发现“蚂蚱麦”和美国品种“碧玉麦”杂交,或许能培育出抗病害、抗倒伏的新品种。

于是,他用“蚂蚱麦”为母本,“碧玉麦”为父本,开始杂交试验。为了搞好试验工作,赵洪璋没有住在生活条件较好的学校院部,而是住在远离院部两公里之外的农场。

为观察小麦生长,他每天凌晨下地,顶着烈日记录数据,从小麦播种到收获,从观察记载到选株选系都亲自动手,一丝不苟,试验田成了他工作、学习、思考和休息的园地,小麦成了他亲密的“伴侣”。

经过多年攻关,“碧蚂1号”横空出世。这个高产、适应性强的小麦品种,迅速在黄淮流域推广。1959年,其种植面积突破9000多万亩,大幅度提高了小麦产量,在最艰难的时候,解决了千百万群众的吃饭问题。

良种托起“中国粮仓”

“碧蚂1号”的成功并没有让赵洪璋停下脚步。随着小麦生产水平的提高,“碧蚂1号”出现倒伏并感染小麦条锈病的状况,赵洪璋再次一头扎进试验田,开始思考新的小麦杂交育种方案。

1956年,赵洪璋从丹麦带回几个茎秆较矮、穗大粒多、抗条锈病的麦穗,命名为“丹麦一号”,从借来的20多个花盆起步,带领助手何金江开始了新一轮的育种工作。

经过8年努力,1964年,赵洪璋主持选育出“丰产1、2、3号”小麦品种,其中“丰产3号”表现突出,开拓了我国黄淮冬麦区启用西北欧极晚熟小麦种质资源的第一例,年种植面积达到3000余万亩,成为华北平原麦区栽培面积最大的品种。

虽然培育出了新的品种,但赵洪璋的探索脚步从未停歇。针对当时普遍出现的小麦倒伏问题,他在烈日下观察麦田群体的透光情况,在麦田一待就是一整天,在风雨交加中研究抗倒伏植株的结构特点,提出了以矮化株型为突破口的新育种目标。

赵洪璋主持选育的“矮丰3号”等品种,开创了我国小麦矮化育种的先例,是我国小麦生产史上第一个大面积推广的半矮秆品种,对我国矮化小麦育种工作产生了深远影响。

1980年后,年过花甲的赵洪璋仍孜孜不倦,主持育成以“西农881”为代表的小麦新品种,开创了我国北方麦区抗赤霉病育种成功的先例。

赵洪璋毕生从事农业教育和小麦育种研究,他先后主持育成并推广了以“碧蚂1号”“丰产3号”“矮丰3号”“西农881”等为代表的4批优良小麦品种,实现种植面积累计达9.5亿亩,增产约256亿公斤,推动小麦生产连续上了四个台阶。

麦田里的精神传承

赵洪璋重视育种,更重视育人。作为一名老师,他深入田间地头,手把手教学生育种,更教他们踏实工作,诚实做人,培养出一大批农业科技领军人才。

“能不能成为一个成功者就看你能不能谦虚谨慎、集中精力刻苦钻研了。”这是赵洪璋常对学生说的话。

“每当遇到刮大风、下大雨等极端天气,赵老师总是第一个冲到麦地里,观察小麦长势,认真观察记载小麦在极端天气下的情况。”刘耀斌回忆说。

“我第一次见到赵老师是在本科生开学典礼上,赵老师坐在主席台上,一副农民模样,和蔼可亲。”西北农林科技大学教授王成社说,赵老师的很多经典语录让他记忆深刻,例如要善于独立思考、实事求是,不迷信权威,这给他的成长带来了很大帮助。

多年来,在赵洪璋影响下,王成社主持选育出“陕农757”“陕农28”“陕农78”等多个小麦新品种,获得了国家及省部级科技成果8项。

1993年,70多岁的赵洪璋还坚持在地里播种,他的小儿子跑到地里叫他吃饭,也被他拉着做帮手。病逝前几天,赵洪璋分别与小麦研究室的人员谈话,讲解育种学术问题,还和助手商量,等春节过后天气稍暖,要到附近县市去了解小麦生长情况,还亲自给宝鸡市农牧局领导写信,指导农业生产问题。

虽然赵洪璋已经去世20多年,但赵洪璋的育种精神和方法,助力一批又一批农业专家成长,李振声、许为钢、王辉等小麦育种专家,他们以赵洪璋为榜样,投身我国小麦育种事业,为我国农业发展作出了重要贡献。

如今,杨凌的试验田里,新一代育种专家正培育更优质的小麦品种,黄淮流域的金色麦浪中,农民们依然传颂着“赵劳模”的故事。赵洪璋虽已远去,但他留下的精神财富,正如他培育的小麦品种,在中华大地上生生不息、代代传承。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

本报全媒体记者 李旭东

赵洪璋工作照。(资料图)

7月3日,在西北农林科技大学北校区,一尊石雕像静静矗立在图书馆前,雕像手捧书本,目视远方,仿佛在守望着远处的麦田。每当师生路过这里,都会看到雕像上那令人敬仰的姓名——赵洪璋。

在西农人的记忆里,赵洪璋从未离开。“老师是我国小麦杂交育种技术理论的创新者和开拓者,他在长期育种实践中形成了别具一格、精湛实用的育种技术体系,他的一生是我们最实用的教科书。”赵洪璋的徒弟、西北农林科技大学副教授刘耀斌深情地说。

赵洪璋,全国劳动模范、中国科学院院士、我国著名的农业专家,他先后主持育成并推广了4批优良小麦品种,为解决农民温饱、实现农业增产增收、保障国家粮食安全作出了重要贡献,被誉为“小麦杂交之父”“小麦育种学界的一代宗师”。毛泽东主席曾称赞他的一个小麦品种救了大半个新中国。

扎根土地守初心

赵洪璋出生在河南省淇县一个普通农民家庭,从小受父辈“民以食为天”“农是国之本”古训熏陶教育,他坚定了立志学农的远大目标和志向。

18岁时,他考上了国立西北农林专科学校(今西北农林科技大学)。1942年,赵洪璋回校任教,从此开始了扎根杨凌的小麦育种生涯。

“我长期生活在农村,工作以后又和农民连畔种地,对农村、农民有深厚的感情。农村的贫困、农民的疾苦,使我决心干一辈子农业。”赵洪璋常常这样说。

当时,国内小麦品种相对落后,产量低下,农民辛苦劳作一年,收获却寥寥无几。赵洪璋看在眼里,急在心里,暗暗立下誓言:一定要培育出高产、优质的小麦品种,让老百姓吃饱饭。

那时候,学校所在地武功县种植的主要小麦品种是“蚂蚱麦”——植株稀疏、易倒伏、抗病性差,严重影响产量。

赵洪璋认真分析总结了陕西关中地区4个小麦育种单位的经验教训,深入田间观察“蚂蚱麦”的生长特性,经过反复研究和思考,他发现“蚂蚱麦”和美国品种“碧玉麦”杂交,或许能培育出抗病害、抗倒伏的新品种。

于是,他用“蚂蚱麦”为母本,“碧玉麦”为父本,开始杂交试验。为了搞好试验工作,赵洪璋没有住在生活条件较好的学校院部,而是住在远离院部两公里之外的农场。

为观察小麦生长,他每天凌晨下地,顶着烈日记录数据,从小麦播种到收获,从观察记载到选株选系都亲自动手,一丝不苟,试验田成了他工作、学习、思考和休息的园地,小麦成了他亲密的“伴侣”。

经过多年攻关,“碧蚂1号”横空出世。这个高产、适应性强的小麦品种,迅速在黄淮流域推广。1959年,其种植面积突破9000多万亩,大幅度提高了小麦产量,在最艰难的时候,解决了千百万群众的吃饭问题。

良种托起“中国粮仓”

“碧蚂1号”的成功并没有让赵洪璋停下脚步。随着小麦生产水平的提高,“碧蚂1号”出现倒伏并感染小麦条锈病的状况,赵洪璋再次一头扎进试验田,开始思考新的小麦杂交育种方案。

1956年,赵洪璋从丹麦带回几个茎秆较矮、穗大粒多、抗条锈病的麦穗,命名为“丹麦一号”,从借来的20多个花盆起步,带领助手何金江开始了新一轮的育种工作。

经过8年努力,1964年,赵洪璋主持选育出“丰产1、2、3号”小麦品种,其中“丰产3号”表现突出,开拓了我国黄淮冬麦区启用西北欧极晚熟小麦种质资源的第一例,年种植面积达到3000余万亩,成为华北平原麦区栽培面积最大的品种。

虽然培育出了新的品种,但赵洪璋的探索脚步从未停歇。针对当时普遍出现的小麦倒伏问题,他在烈日下观察麦田群体的透光情况,在麦田一待就是一整天,在风雨交加中研究抗倒伏植株的结构特点,提出了以矮化株型为突破口的新育种目标。

赵洪璋主持选育的“矮丰3号”等品种,开创了我国小麦矮化育种的先例,是我国小麦生产史上第一个大面积推广的半矮秆品种,对我国矮化小麦育种工作产生了深远影响。

1980年后,年过花甲的赵洪璋仍孜孜不倦,主持育成以“西农881”为代表的小麦新品种,开创了我国北方麦区抗赤霉病育种成功的先例。

赵洪璋毕生从事农业教育和小麦育种研究,他先后主持育成并推广了以“碧蚂1号”“丰产3号”“矮丰3号”“西农881”等为代表的4批优良小麦品种,实现种植面积累计达9.5亿亩,增产约256亿公斤,推动小麦生产连续上了四个台阶。

麦田里的精神传承

赵洪璋重视育种,更重视育人。作为一名老师,他深入田间地头,手把手教学生育种,更教他们踏实工作,诚实做人,培养出一大批农业科技领军人才。

“能不能成为一个成功者就看你能不能谦虚谨慎、集中精力刻苦钻研了。”这是赵洪璋常对学生说的话。

“每当遇到刮大风、下大雨等极端天气,赵老师总是第一个冲到麦地里,观察小麦长势,认真观察记载小麦在极端天气下的情况。”刘耀斌回忆说。

“我第一次见到赵老师是在本科生开学典礼上,赵老师坐在主席台上,一副农民模样,和蔼可亲。”西北农林科技大学教授王成社说,赵老师的很多经典语录让他记忆深刻,例如要善于独立思考、实事求是,不迷信权威,这给他的成长带来了很大帮助。

多年来,在赵洪璋影响下,王成社主持选育出“陕农757”“陕农28”“陕农78”等多个小麦新品种,获得了国家及省部级科技成果8项。

1993年,70多岁的赵洪璋还坚持在地里播种,他的小儿子跑到地里叫他吃饭,也被他拉着做帮手。病逝前几天,赵洪璋分别与小麦研究室的人员谈话,讲解育种学术问题,还和助手商量,等春节过后天气稍暖,要到附近县市去了解小麦生长情况,还亲自给宝鸡市农牧局领导写信,指导农业生产问题。

虽然赵洪璋已经去世20多年,但赵洪璋的育种精神和方法,助力一批又一批农业专家成长,李振声、许为钢、王辉等小麦育种专家,他们以赵洪璋为榜样,投身我国小麦育种事业,为我国农业发展作出了重要贡献。

如今,杨凌的试验田里,新一代育种专家正培育更优质的小麦品种,黄淮流域的金色麦浪中,农民们依然传颂着“赵劳模”的故事。赵洪璋虽已远去,但他留下的精神财富,正如他培育的小麦品种,在中华大地上生生不息、代代传承。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书