褪色的斜挎包

冯堂飞

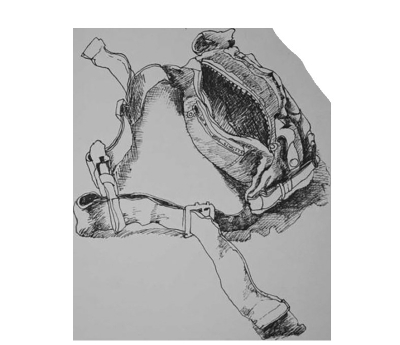

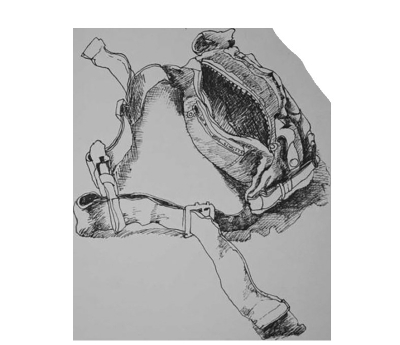

爷爷出门总爱背着那只黑色的斜挎包。那包像是饱经风霜的老友,包身被岁月磨得油光锃亮,包带在经年累月的摩挲下,早已褪成了灰白,拉链也早就磨掉了漆,露出底下斑驳的金属色。

去年的一天,我给爷爷捎去一个新的包。他摸着新包看了半晌,终究还是放进了衣柜,再没动过。后来我才懂,他不是舍不得背新包,是放不下旧包里装了一辈子的光阴。

爷爷的一生我知之甚少,就像他爱我很多,我也只是叫他一声爷爷。记忆里的爷爷,永远是忙碌的。他好像从来不知道累,早上砍柴,中午修理农具,下午又钻进地里侍弄庄稼,一天到晚,总在和日出夕阳赛跑。后来为了照看上学的孩子,他和奶奶住到了城里。可城里的房子对于他,像是个“精致的牢笼”。他总念叨着老家的几亩地,到了该种玉米的时节,便背着那只褪色的斜挎包,风风火火地赶回去。等把种子播进土里,又匆匆忙忙地折返。那几年,他在城乡之间往返的次数,数也数不清。今年以来,他回老家的次数愈发频繁了。他爱那片土地,地里的庄稼,是他这辈子最深的牵挂。

爷爷走后,收拾他的屋子如同整理他的一生。他房间里的物品多得像个小仓库,鞋垫整整齐齐地码了两大包,袜子几十双……不抽烟的人竟还买了两盒打火机。奶奶说:“他总怕你们回来缺啥。”连棺木里要放的硬币,他都早早用红布包好,还有平常不太联系的几个姊妹,他都拎着东西挨家挨户走了一圈。原来他什么都想到了,就是没想到自己走得这么快。

再回老家,哪里都是他的影子。老房子里用了几十年的洗脸架,院坝的水泥地,门前的枇杷树、樱桃树、小竹林,还有用水用电时,耳边又响起他“抠门”的念叨:“电不要钱吗?屋里没人灯还不关?”恍惚间,他好像就坐在树下的石墩上,摇着蒲扇对我说这些话。

后来的几年,我总爱在他身边听他讲自己的前半生。我也和他分享我在基层的工作情况和酸甜苦辣的生活,他听得很认真,眼睛里充满了对我的爱。记得今年3月的一个晚上,他突然打电话来,声音微弱得像风中的烛火。他说做了一个梦,梦见我一直在叫爷爷,他看不见我,很着急,突然就醒了。听到这,我强忍着的眼泪,止不住地往下流。我知道爷爷是想我了,那一刻,回家的心达到了顶峰。可爷爷却说让我别分心,放假了再回来。

后来,他学会了刷视频,随后又让二爷爷教他下载微信加好友,第一个视频便是打给我,那天我在忙,他脱口而出的话变成“你先忙”。后来翻看他的手机,微信好友寥寥无几,我的名字排第一。

柜中那只新包依然默默地躺着,而爷爷那只褪色的旧包,所有磨损处都成了他抚摸光阴留下的印痕。我伸手摸了摸包身,里面装着他未及言说的辛劳和沉甸甸的挂念,以及我未曾回报的恩情。

后来,他变成了一座小土堆。他在里面,我在外面,那是近在咫尺的遥远。在我每个波澜不惊的日子里,掀起了狂风暴雨。

看着那只褪色的斜挎包,包上的泥土,就像他从未离开过的土地。而他的爱,就像包上那层洗不去的油光,永远留在了我心里,温暖而绵长。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

冯堂飞

爷爷出门总爱背着那只黑色的斜挎包。那包像是饱经风霜的老友,包身被岁月磨得油光锃亮,包带在经年累月的摩挲下,早已褪成了灰白,拉链也早就磨掉了漆,露出底下斑驳的金属色。

去年的一天,我给爷爷捎去一个新的包。他摸着新包看了半晌,终究还是放进了衣柜,再没动过。后来我才懂,他不是舍不得背新包,是放不下旧包里装了一辈子的光阴。

爷爷的一生我知之甚少,就像他爱我很多,我也只是叫他一声爷爷。记忆里的爷爷,永远是忙碌的。他好像从来不知道累,早上砍柴,中午修理农具,下午又钻进地里侍弄庄稼,一天到晚,总在和日出夕阳赛跑。后来为了照看上学的孩子,他和奶奶住到了城里。可城里的房子对于他,像是个“精致的牢笼”。他总念叨着老家的几亩地,到了该种玉米的时节,便背着那只褪色的斜挎包,风风火火地赶回去。等把种子播进土里,又匆匆忙忙地折返。那几年,他在城乡之间往返的次数,数也数不清。今年以来,他回老家的次数愈发频繁了。他爱那片土地,地里的庄稼,是他这辈子最深的牵挂。

爷爷走后,收拾他的屋子如同整理他的一生。他房间里的物品多得像个小仓库,鞋垫整整齐齐地码了两大包,袜子几十双……不抽烟的人竟还买了两盒打火机。奶奶说:“他总怕你们回来缺啥。”连棺木里要放的硬币,他都早早用红布包好,还有平常不太联系的几个姊妹,他都拎着东西挨家挨户走了一圈。原来他什么都想到了,就是没想到自己走得这么快。

再回老家,哪里都是他的影子。老房子里用了几十年的洗脸架,院坝的水泥地,门前的枇杷树、樱桃树、小竹林,还有用水用电时,耳边又响起他“抠门”的念叨:“电不要钱吗?屋里没人灯还不关?”恍惚间,他好像就坐在树下的石墩上,摇着蒲扇对我说这些话。

后来的几年,我总爱在他身边听他讲自己的前半生。我也和他分享我在基层的工作情况和酸甜苦辣的生活,他听得很认真,眼睛里充满了对我的爱。记得今年3月的一个晚上,他突然打电话来,声音微弱得像风中的烛火。他说做了一个梦,梦见我一直在叫爷爷,他看不见我,很着急,突然就醒了。听到这,我强忍着的眼泪,止不住地往下流。我知道爷爷是想我了,那一刻,回家的心达到了顶峰。可爷爷却说让我别分心,放假了再回来。

后来,他学会了刷视频,随后又让二爷爷教他下载微信加好友,第一个视频便是打给我,那天我在忙,他脱口而出的话变成“你先忙”。后来翻看他的手机,微信好友寥寥无几,我的名字排第一。

柜中那只新包依然默默地躺着,而爷爷那只褪色的旧包,所有磨损处都成了他抚摸光阴留下的印痕。我伸手摸了摸包身,里面装着他未及言说的辛劳和沉甸甸的挂念,以及我未曾回报的恩情。

后来,他变成了一座小土堆。他在里面,我在外面,那是近在咫尺的遥远。在我每个波澜不惊的日子里,掀起了狂风暴雨。

看着那只褪色的斜挎包,包上的泥土,就像他从未离开过的土地。而他的爱,就像包上那层洗不去的油光,永远留在了我心里,温暖而绵长。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书