吉安城的光阴故事

夏莲

壶阳书院、成家老宅、碑石铭文、古树青砖……走进古香悠悠的吉安城村,仿佛穿越了时空隧道,看到了成氏家族的悲欢离合和这片土地的沧桑变迁。吉安城村,一个位于澄城县冯原镇黄土高原上的传统村落,用一棵棵古树、一块块青砖、一扇扇木门,静静讲述着光阴的故事。千百年来,这个古朴的村庄扎根壶梯山下,守望着仓颉庙宇,用一代代人的奋斗,耕耘出了一幅幅动人的历史画卷。

悠悠古村岁月长

据《澄城地名志》记载,汉光武帝刘秀曾骑马途经吉安城,将马鞍寄存于此地,东汉建武年间建村时,人们为作纪念,将村子命名为“寄鞍城”。后来,人们为祈求吉祥平安,取谐音将村名改为“吉安城”,一直沿用至今,距今已有2000多年历史。

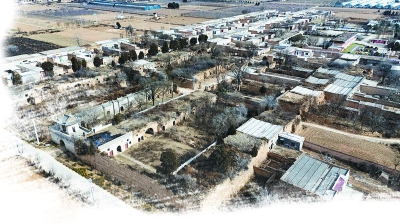

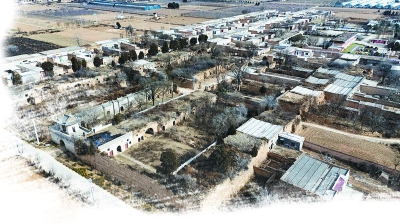

村中现存一座占地10余亩的古城,乃成氏家族老宅。据成氏族谱记载,乾隆十三年(1748年),夏秋大旱,一石麦子值九两银,成氏先祖成丞为避灾图存,于乾隆十四年携妻带儿从什二村来到吉安城投靠姑母,后在此置地建城。经过20多年的修建,一座土筑城池拔地而起。

吉安城虽为土筑,却不失气派。四周为夯土垒起的城墙,东西各有一城门,城门之上建有门楼,具有瞭望防御功能。城墙外挖有丈余深的城壕,既能排水,又可防御。如遇匪患,东西城门紧闭,便能守住全族人的安全。万一失守,村中水井半腰还建有几条通往城外的地道,供人逃生。如此周密的设计,可见前人的智慧和成氏家族的殷实。如今,太平盛世,成氏族人再也不用御敌逃生,城壕、水井皆被填平,只有高高的城墙依然矗立在那里。

城内结构完整,布局讲究,粉坊、豆腐坊、马坊、书院、账房、家庙、住宅,一应俱全,对于生活在这里的成氏先祖而言,衣食住行皆可自给自足。院落建筑布局是典型的关中民居风格,南北各五个院落,相向而建,多为四合头一院子,上下4孔砖窑,皆砖砌窑面。院门两侧立有石墩,为鼓上卧狮造型。门楼高过窑背,双侧有蝙蝠、莲花、仙鹤等砖雕装饰,顶端飞檐斗拱,甚是精美。

不过,最引人注目的还是镌刻于门楣上的“俭以养德”“乐善循理”“和气致祥”“永言慎修”等题字。这些题字,体现了成氏先祖俭朴低调、不事张扬、修身养性、和气善良的高尚品德,同时也寄托着对子孙后代的殷殷希望。

成氏第十世后人成高海说,成家有家训“慎修养德,孝悌为首;诚信朴实,慈善为怀;勤奋进取,耕读为本”,后世子孙皆以此立身处世。

在成氏族谱中记载着这样一个故事。什二村尧科东分支先祖成子万,一生勤俭,家财万贯。有一次家里请来画师为他画像,正在磨面的他没有正襟危坐等待画像,而是把画师请到碨套(磨坊),画下了他手拿簸箕和笤帚,在碨盘子(石磨)上揽面的画面。后来,画像被挂在祠堂里,每逢过年,后世子孙按辈排序,跪拜在先祖勤奋劳作的画像前,重温祖训,把勤俭治家的优秀品质传承给一代又一代。

家训可以代代相传,但夯土垒成的院墙经不起几百年风雨侵袭。30多年前,不少院墙倒塌,成氏族人陆续搬出了老宅,昔日繁盛的古城渐渐荒废。2019年,吉安城村被列入第五批中国传统村落名录,重新焕发了生机。如今,古城正在加紧修缮。闲暇时候,成氏后人时常回来看看,期盼着曾经的居所早日恢复原貌。

壶梯山下飘书香

吉安城人崇德尚礼、敬师重教,古城中至今仍留存着一座古书院——壶阳书院。壶阳书院建成于清乾隆四十一年(1776年),至今已有240多年历史,是澄城县古代四大书院(水东书院、玉泉书院、壶阳书院、育英书院)中唯一保存下来的书院。

壶阳书院紧邻古城西门,坐南面北,门楼高大气派,顶部砖雕斗拱,饰以云纹图案。门额砖嵌“壶阳书院”四个大字,字旁两侧为凤凰图案的青砖浮雕,两只凤凰头望东方,意为凤鸣朝阳。书院为独院,院北有两孔丈余宽的砖窑,是昔日之学堂,两孔砖窑之间有六尺宽的长洞,乃通往书院的唯一过道。院南还有一孔宽约两丈的大砖窑,门额上砖雕题字“永言孝思”,此为成氏宗祠。将书院与祠堂建在一处,可见吉安城人对教育的重视。

据成氏族谱记载,乾隆年间当地土地贫瘠,百姓生活贫苦,“即有杰出之士发奋读书者,恒阻于脩仪之不给”(据壶阳书院创修碑文记载)。成文埴、成文均、成文壎三兄弟随父亲迁至吉安城后,合资在城内修建书院,并辟自家50亩土地作为学田,充当先生修脯费(“修”通“脩”,意为干肉,旧时指送给老师的礼物或酬金)。

书院坐落于壶梯山之南,故取名为壶阳书院。壶,指壶梯山;阳,意为山南,古时山南为阳,山北为阴。壶阳书院原为私塾,后来成了义学,方圆有志读书者,纷纷进入书院读书,一时间十里八乡向学之风蔚起。《澄城县志》记载:“成文埴国子生,慷慨好施,创修义学,置地五十亩为塾师修脯费,由是子弟彬彬多学焉。”

壶阳书院的修建,对壶梯山下方圆数十里的文化教育和伦理教化产生了深远影响。成高海曾作诗赞曰:壶梯山下凤鸣阳,小院古城飘墨香。二百年间施雨露,尚德教化惠一方。

200多年间,吉安城村走出了不少俊彦先贤、仁人志士。有以清代国子监生员成文埴、李玉素为代表的乡贤高士,有以共产党人杨力生、杨生春为代表的革命志士,有以蔺回定、郭大娃为代表的英烈壮士,有以琉莎为代表的作家画家,也有一批教授、博导等现代知识分子。他们在不同时期、不同领域,展现着独属于吉安城人的骄傲。

古村新韵慰乡愁

古村新韵,文脉悠悠。走过世纪的风雨,跨过岁月的长河,吉安城村的古建筑些许褪色,但深厚的传统文化没有消失,千年的乡风民俗没有消失,村头巷尾流传的故事没有消失。现在的吉安城村既致力于传统村落的保护与发展,又在乡村振兴的道路上疾驰。勤劳质朴的吉安城人正在努力护住乡土、留住乡愁。

吉安城村地处渭北旱塬,曾是全县有名的贫困村,村民靠种植玉米、小麦为生。靠天吃饭、时常歉收的光景,让不少村民选择外出务工。

2015年,村里因地制宜,整合资源,完善道路、滴灌等基础配套设施,全力发展苹果产业。2017年,又大力发展设施果蔬特色产业,打造“一园四区”(村级产业园,设施葡萄区、设施樱桃黄桃区、玻璃温室蔬菜区、设施蔬菜区)。如今,全村苹果种植面积已发展到3800亩,各种设施大棚数十个,特色果蔬产业成了村民增收致富的“黄金产业”。2024年,村级集体经济收入51万元,村民人均纯收入18600元。

产业发展了,腰包鼓起来了,外出的村民回来了,文化生活也丰富起来了。

2021年5月,经过精心筹备,吉安城村史馆正式开馆。村史馆以《厚土神韵》为题,分为“古道沧桑、物换星移、见贤思齐、春华秋实、赢向未来”五个基本版块,通过大量的图文资料、典型实物、人物故事,讲述吉安城村千年的沧桑历史,安放村民浓浓的乡愁。

除此,村里还修建了休闲广场、文化长廊、仿古戏台,让村民有了休闲娱乐的场所。村里时常邀请剧团来此唱戏,每年还会举办群众纳凉晚会(精神文明表彰大会),表彰致富带头人、好公公、好婆婆、好儿子、好媳妇、好家庭、优秀保洁员、创业标兵等先进,让村民学有榜样、超有目标。

青砖黛瓦,悠悠古城,承载着深厚的文化底蕴;拔节生长的苹果树,新鲜待采的大棚蔬菜,述说着新时代的蓬勃生机。望山见水,乡愁可寄。如今的吉安城村,犹如镶嵌在渭北大地的一颗珍珠,沉淀着千年的岁月,又散发出新时代的光芒。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

夏莲

壶阳书院、成家老宅、碑石铭文、古树青砖……走进古香悠悠的吉安城村,仿佛穿越了时空隧道,看到了成氏家族的悲欢离合和这片土地的沧桑变迁。吉安城村,一个位于澄城县冯原镇黄土高原上的传统村落,用一棵棵古树、一块块青砖、一扇扇木门,静静讲述着光阴的故事。千百年来,这个古朴的村庄扎根壶梯山下,守望着仓颉庙宇,用一代代人的奋斗,耕耘出了一幅幅动人的历史画卷。

悠悠古村岁月长

据《澄城地名志》记载,汉光武帝刘秀曾骑马途经吉安城,将马鞍寄存于此地,东汉建武年间建村时,人们为作纪念,将村子命名为“寄鞍城”。后来,人们为祈求吉祥平安,取谐音将村名改为“吉安城”,一直沿用至今,距今已有2000多年历史。

村中现存一座占地10余亩的古城,乃成氏家族老宅。据成氏族谱记载,乾隆十三年(1748年),夏秋大旱,一石麦子值九两银,成氏先祖成丞为避灾图存,于乾隆十四年携妻带儿从什二村来到吉安城投靠姑母,后在此置地建城。经过20多年的修建,一座土筑城池拔地而起。

吉安城虽为土筑,却不失气派。四周为夯土垒起的城墙,东西各有一城门,城门之上建有门楼,具有瞭望防御功能。城墙外挖有丈余深的城壕,既能排水,又可防御。如遇匪患,东西城门紧闭,便能守住全族人的安全。万一失守,村中水井半腰还建有几条通往城外的地道,供人逃生。如此周密的设计,可见前人的智慧和成氏家族的殷实。如今,太平盛世,成氏族人再也不用御敌逃生,城壕、水井皆被填平,只有高高的城墙依然矗立在那里。

城内结构完整,布局讲究,粉坊、豆腐坊、马坊、书院、账房、家庙、住宅,一应俱全,对于生活在这里的成氏先祖而言,衣食住行皆可自给自足。院落建筑布局是典型的关中民居风格,南北各五个院落,相向而建,多为四合头一院子,上下4孔砖窑,皆砖砌窑面。院门两侧立有石墩,为鼓上卧狮造型。门楼高过窑背,双侧有蝙蝠、莲花、仙鹤等砖雕装饰,顶端飞檐斗拱,甚是精美。

不过,最引人注目的还是镌刻于门楣上的“俭以养德”“乐善循理”“和气致祥”“永言慎修”等题字。这些题字,体现了成氏先祖俭朴低调、不事张扬、修身养性、和气善良的高尚品德,同时也寄托着对子孙后代的殷殷希望。

成氏第十世后人成高海说,成家有家训“慎修养德,孝悌为首;诚信朴实,慈善为怀;勤奋进取,耕读为本”,后世子孙皆以此立身处世。

在成氏族谱中记载着这样一个故事。什二村尧科东分支先祖成子万,一生勤俭,家财万贯。有一次家里请来画师为他画像,正在磨面的他没有正襟危坐等待画像,而是把画师请到碨套(磨坊),画下了他手拿簸箕和笤帚,在碨盘子(石磨)上揽面的画面。后来,画像被挂在祠堂里,每逢过年,后世子孙按辈排序,跪拜在先祖勤奋劳作的画像前,重温祖训,把勤俭治家的优秀品质传承给一代又一代。

家训可以代代相传,但夯土垒成的院墙经不起几百年风雨侵袭。30多年前,不少院墙倒塌,成氏族人陆续搬出了老宅,昔日繁盛的古城渐渐荒废。2019年,吉安城村被列入第五批中国传统村落名录,重新焕发了生机。如今,古城正在加紧修缮。闲暇时候,成氏后人时常回来看看,期盼着曾经的居所早日恢复原貌。

壶梯山下飘书香

吉安城人崇德尚礼、敬师重教,古城中至今仍留存着一座古书院——壶阳书院。壶阳书院建成于清乾隆四十一年(1776年),至今已有240多年历史,是澄城县古代四大书院(水东书院、玉泉书院、壶阳书院、育英书院)中唯一保存下来的书院。

壶阳书院紧邻古城西门,坐南面北,门楼高大气派,顶部砖雕斗拱,饰以云纹图案。门额砖嵌“壶阳书院”四个大字,字旁两侧为凤凰图案的青砖浮雕,两只凤凰头望东方,意为凤鸣朝阳。书院为独院,院北有两孔丈余宽的砖窑,是昔日之学堂,两孔砖窑之间有六尺宽的长洞,乃通往书院的唯一过道。院南还有一孔宽约两丈的大砖窑,门额上砖雕题字“永言孝思”,此为成氏宗祠。将书院与祠堂建在一处,可见吉安城人对教育的重视。

据成氏族谱记载,乾隆年间当地土地贫瘠,百姓生活贫苦,“即有杰出之士发奋读书者,恒阻于脩仪之不给”(据壶阳书院创修碑文记载)。成文埴、成文均、成文壎三兄弟随父亲迁至吉安城后,合资在城内修建书院,并辟自家50亩土地作为学田,充当先生修脯费(“修”通“脩”,意为干肉,旧时指送给老师的礼物或酬金)。

书院坐落于壶梯山之南,故取名为壶阳书院。壶,指壶梯山;阳,意为山南,古时山南为阳,山北为阴。壶阳书院原为私塾,后来成了义学,方圆有志读书者,纷纷进入书院读书,一时间十里八乡向学之风蔚起。《澄城县志》记载:“成文埴国子生,慷慨好施,创修义学,置地五十亩为塾师修脯费,由是子弟彬彬多学焉。”

壶阳书院的修建,对壶梯山下方圆数十里的文化教育和伦理教化产生了深远影响。成高海曾作诗赞曰:壶梯山下凤鸣阳,小院古城飘墨香。二百年间施雨露,尚德教化惠一方。

200多年间,吉安城村走出了不少俊彦先贤、仁人志士。有以清代国子监生员成文埴、李玉素为代表的乡贤高士,有以共产党人杨力生、杨生春为代表的革命志士,有以蔺回定、郭大娃为代表的英烈壮士,有以琉莎为代表的作家画家,也有一批教授、博导等现代知识分子。他们在不同时期、不同领域,展现着独属于吉安城人的骄傲。

古村新韵慰乡愁

古村新韵,文脉悠悠。走过世纪的风雨,跨过岁月的长河,吉安城村的古建筑些许褪色,但深厚的传统文化没有消失,千年的乡风民俗没有消失,村头巷尾流传的故事没有消失。现在的吉安城村既致力于传统村落的保护与发展,又在乡村振兴的道路上疾驰。勤劳质朴的吉安城人正在努力护住乡土、留住乡愁。

吉安城村地处渭北旱塬,曾是全县有名的贫困村,村民靠种植玉米、小麦为生。靠天吃饭、时常歉收的光景,让不少村民选择外出务工。

2015年,村里因地制宜,整合资源,完善道路、滴灌等基础配套设施,全力发展苹果产业。2017年,又大力发展设施果蔬特色产业,打造“一园四区”(村级产业园,设施葡萄区、设施樱桃黄桃区、玻璃温室蔬菜区、设施蔬菜区)。如今,全村苹果种植面积已发展到3800亩,各种设施大棚数十个,特色果蔬产业成了村民增收致富的“黄金产业”。2024年,村级集体经济收入51万元,村民人均纯收入18600元。

产业发展了,腰包鼓起来了,外出的村民回来了,文化生活也丰富起来了。

2021年5月,经过精心筹备,吉安城村史馆正式开馆。村史馆以《厚土神韵》为题,分为“古道沧桑、物换星移、见贤思齐、春华秋实、赢向未来”五个基本版块,通过大量的图文资料、典型实物、人物故事,讲述吉安城村千年的沧桑历史,安放村民浓浓的乡愁。

除此,村里还修建了休闲广场、文化长廊、仿古戏台,让村民有了休闲娱乐的场所。村里时常邀请剧团来此唱戏,每年还会举办群众纳凉晚会(精神文明表彰大会),表彰致富带头人、好公公、好婆婆、好儿子、好媳妇、好家庭、优秀保洁员、创业标兵等先进,让村民学有榜样、超有目标。

青砖黛瓦,悠悠古城,承载着深厚的文化底蕴;拔节生长的苹果树,新鲜待采的大棚蔬菜,述说着新时代的蓬勃生机。望山见水,乡愁可寄。如今的吉安城村,犹如镶嵌在渭北大地的一颗珍珠,沉淀着千年的岁月,又散发出新时代的光芒。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书