石上春秋

李茸茸

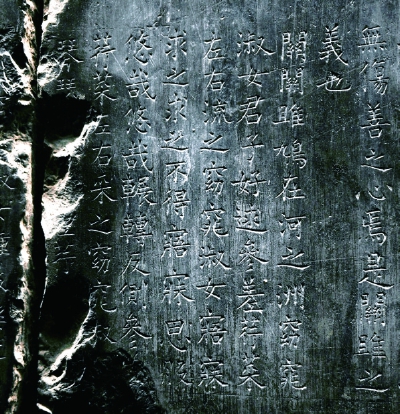

西安碑林博物馆唐代开成石经。

千年古都,邂逅碑林。指尖触及《诗经·关雎》碑刻的刹那,凉意顺着掌纹攀爬而上。那些历经千年凿刻的文字,早已被岁月磨去棱角,却在凹陷处凝成霜色的痂,结在墨色的石肤上。阳光斜斜照射进展厅,在带着裂纹的碑面上投下斑驳光影,浅浅的蜿蜒划痕恰好穿过“关关雎鸠”四字,仿佛时光亲手为诗句添上的缀笔。

两千多年前,或许也有匠人如我这般,屏息凝神地盯着碑面,将先民的智慧与情感一刀刀镌刻。墨迹会褪色,竹简会腐朽,唯有这历经风雨的碑刻,将“窈窕淑女,君子好逑”的浪漫,将“岂曰无衣?与子同袍”的豪情,原原本本带到今天。当目光对上“蒹葭苍苍,白露为霜”的那一刻,恍惚间竟闻到了渭水河畔的蒹葭清香,看到了那个在水一方的身影。

沿着碑廊前行,《开成石经》仿佛一部展开的千年长卷,将十二部儒家典籍化作六十五万余字,深深镌刻于石。《孝经·开宗明义章》碑刻中“身体发肤,受之父母”的训诫,《论语》残石上“学而不思则罔,思而不学则殆”的箴言,还有《礼记·月令》里“春分之日,玄鸟至;后五日,雷乃发声;后五日,始电”这般对节气物候细致入微的记录,历经千年雨雪风霜,非但没有褪色,反而愈发清晰。当我们在石碑前驻足,实际上是在与无数个旧时代的灵魂对话,是在感受民族精神从远古走来的坚定足音。

书法碑刻更是一座艺术的宝库。颜真卿的《多宝塔碑》笔力雄浑,横平竖直间似有盛唐气象奔涌而出;柳公权的《玄秘塔碑》骨力遒劲,笔画转折处暗藏着文人风骨。它们不再是冰冷的石头,而是一个个鲜活的生命,在岁月的长河中,以文字为舟,镌刻为桨,穿越战火与离乱,将文明的火种传递至今。当安史之乱的硝烟弥漫长安,这些石碑几经转运,在动荡平息后重见天日,带着满身伤痕继续诉说着先辈们的故事与思想。

我忽然懂得,为何中华文明能绵延五千年而不绝。北宋时期,陕西路转运副使吕大忠见到历经战火的石经地处洼下,霖潦冲注,毅然主持将其迁移至孔庙,规划碑刻陈列布局,形成如今碑石“森立如林”的雏形。宋代金石学家赵明诚与李清照夫妇甘愿“食去重肉,衣去重彩”,穷尽半生之力收藏碑拓,他们珍藏的不仅是拓片,更是对文化传承的执着信念。这些碑刻就像是无声的纽带,将文明根脉紧紧相连,让我们无论身处何方,都能找到精神的根。当我们抚摸着这些历经沧桑的石碑,感受的不仅是历史的厚重,更是一种与生俱来的文化认同感。在指尖与石纹的触碰间,让文明的基因悄然融入血脉,与三千多年前的山风,两千多年前的月色温柔共鸣。

夕阳的余晖为西安碑林博物馆镀上一层金色,石碑上的文字在光影中忽明忽暗,仿佛在诉说着古老而又崭新的故事。我知道,这石上的春秋,将继续书写下去,永远滋养着一代代中华儿女的心灵家园。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

李茸茸

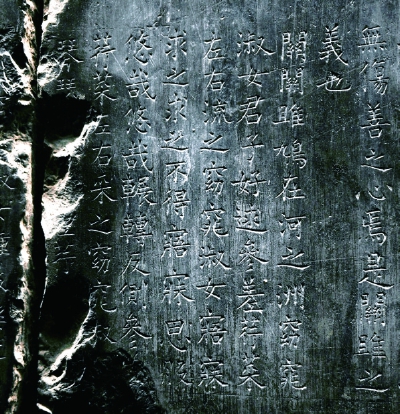

西安碑林博物馆唐代开成石经。

千年古都,邂逅碑林。指尖触及《诗经·关雎》碑刻的刹那,凉意顺着掌纹攀爬而上。那些历经千年凿刻的文字,早已被岁月磨去棱角,却在凹陷处凝成霜色的痂,结在墨色的石肤上。阳光斜斜照射进展厅,在带着裂纹的碑面上投下斑驳光影,浅浅的蜿蜒划痕恰好穿过“关关雎鸠”四字,仿佛时光亲手为诗句添上的缀笔。

两千多年前,或许也有匠人如我这般,屏息凝神地盯着碑面,将先民的智慧与情感一刀刀镌刻。墨迹会褪色,竹简会腐朽,唯有这历经风雨的碑刻,将“窈窕淑女,君子好逑”的浪漫,将“岂曰无衣?与子同袍”的豪情,原原本本带到今天。当目光对上“蒹葭苍苍,白露为霜”的那一刻,恍惚间竟闻到了渭水河畔的蒹葭清香,看到了那个在水一方的身影。

沿着碑廊前行,《开成石经》仿佛一部展开的千年长卷,将十二部儒家典籍化作六十五万余字,深深镌刻于石。《孝经·开宗明义章》碑刻中“身体发肤,受之父母”的训诫,《论语》残石上“学而不思则罔,思而不学则殆”的箴言,还有《礼记·月令》里“春分之日,玄鸟至;后五日,雷乃发声;后五日,始电”这般对节气物候细致入微的记录,历经千年雨雪风霜,非但没有褪色,反而愈发清晰。当我们在石碑前驻足,实际上是在与无数个旧时代的灵魂对话,是在感受民族精神从远古走来的坚定足音。

书法碑刻更是一座艺术的宝库。颜真卿的《多宝塔碑》笔力雄浑,横平竖直间似有盛唐气象奔涌而出;柳公权的《玄秘塔碑》骨力遒劲,笔画转折处暗藏着文人风骨。它们不再是冰冷的石头,而是一个个鲜活的生命,在岁月的长河中,以文字为舟,镌刻为桨,穿越战火与离乱,将文明的火种传递至今。当安史之乱的硝烟弥漫长安,这些石碑几经转运,在动荡平息后重见天日,带着满身伤痕继续诉说着先辈们的故事与思想。

我忽然懂得,为何中华文明能绵延五千年而不绝。北宋时期,陕西路转运副使吕大忠见到历经战火的石经地处洼下,霖潦冲注,毅然主持将其迁移至孔庙,规划碑刻陈列布局,形成如今碑石“森立如林”的雏形。宋代金石学家赵明诚与李清照夫妇甘愿“食去重肉,衣去重彩”,穷尽半生之力收藏碑拓,他们珍藏的不仅是拓片,更是对文化传承的执着信念。这些碑刻就像是无声的纽带,将文明根脉紧紧相连,让我们无论身处何方,都能找到精神的根。当我们抚摸着这些历经沧桑的石碑,感受的不仅是历史的厚重,更是一种与生俱来的文化认同感。在指尖与石纹的触碰间,让文明的基因悄然融入血脉,与三千多年前的山风,两千多年前的月色温柔共鸣。

夕阳的余晖为西安碑林博物馆镀上一层金色,石碑上的文字在光影中忽明忽暗,仿佛在诉说着古老而又崭新的故事。我知道,这石上的春秋,将继续书写下去,永远滋养着一代代中华儿女的心灵家园。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书