寻幽青城山

王宝雯

每至闲暇,总想奔赴葱郁的山野,在泉水叮咚里聆听自然的回响,在深深绿意里感受生命的蓬勃。假期一到,我便约上几位好友,暂别城市的喧嚣,前往道教名山青城山,去寻一份清幽与宁静。

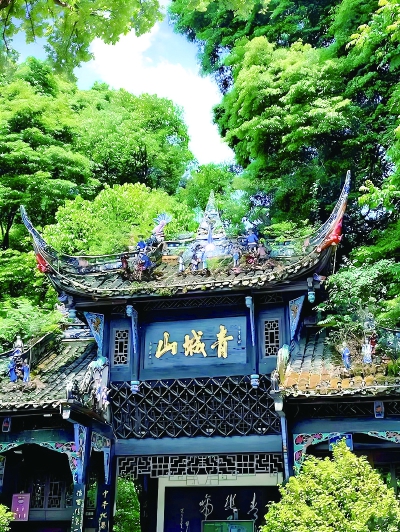

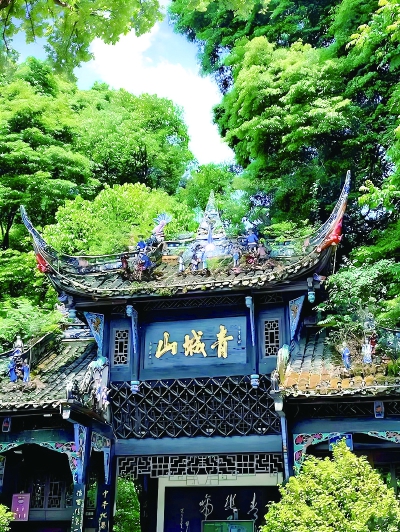

晨雾还没散尽时,我们已经站在山前。山风裹着湿凉的草木气扑过来,把城市里带来的燥意褪得干干净净。那块刻着“青城山”的牌子浸在朦胧里,字缝间爬满的青苔,倒比雕琢的笔锋更先透出些古意。

山路起处便陡峭起来,拾级而上,满目苍翠扑面而来。盛夏的阳光被层层叠叠的枝叶筛过,只在地上投下斑驳摇曳的光斑。山中空气沁凉,吸入口中,仿佛带着竹叶的清气。不知是谁在路边丢下半块馒头,三只灰雀蹦跳着啄食,见人来便扑棱棱飞进树丛,带起一串细碎的叶响。这声响未落,远处已有潺潺水声传来,像有人提着桶在林间洒水,一路叮咚作响。

循声走了约百十米,溪涧忽然映入眼帘。水是从石缝里渗出来的,聚在洼处便成了碧绿的潭——月城湖。湖水清澈,山影云影浸在里头,随波轻轻晃。偶有小船划过,荡开圈圈涟漪,把倒影揉成模糊的绿。我们在湖边茶馆稍坐,要一壶清茶,看水光山色,真有种“人在画中游”的恍惚感。

往上走时,树越发密了,景致也更显幽深。浓荫把天遮成一条缝,连阳光也难得钻进来,只闻得蝉鸣声声、溪水淙淙。雾气不知从哪钻出来,顺着溪涧往上爬,缠上树梢时,整座山就成了浸在牛奶里的画。远处的山峦时隐时现,更添几分神秘,难怪前人盛赞其“幽”。同行的朋友忽然提起金庸笔下青城派的轶事,随口哼唱起《沧海一声笑》,那熟悉的旋律在山谷间回荡,竟让我们脚步也轻快起来,仿佛平添了几分江湖豪气。

不觉间,雾又浓了些。原本清晰的山路开始隐在白茫茫里,连脚步声都变得缥缈。正恍惚间,忽然有缕檀香钻进鼻息,抬头看,上清宫的飞檐已从雾里探出来。步入观中,香火的暖香混着木头的凉味漫过来,殿堂里的神像隐在烟中,眉目模糊却透着庄严。院里的道士正弯腰扫落叶,竹扫帚划过青石板,簌簌地响。我们找了个石凳坐下,看阳光一点点把雾撕开,照在殿顶的琉璃瓦上,碎成一片金屑,风轻轻拂过,也拂去了些积压的浮躁。

休息片刻,我们便往老君阁去。站在阁前远眺,峰峦像海浪似的涌着,深绿浅绿墨绿,一层层铺到天边。云在山尖飘,轻缓舒卷,恍如亘古未变的絮语。一路行来,石阶上的苔痕、石壁上的题字、观前的古柏,仙踪道迹随处可见,确是一场“寻仙问道”的旅程。

下山时已近黄昏,游人渐稀,空山愈静。石阶旁突然窜出只小松鼠,圆溜溜的眼睛警惕地扫视着我们,倏地又钻入石缝不见踪迹,只留下一串窸窣声,那是山灵最轻巧的告别。走到山脚时,日头沉落,山色渐由青转暗,浓得化不开的墨绿层层围裹上来,青城山慢慢收回了白昼的声色,回归它本来的幽邃。

这次上山,没刻意记那些刻着名字的景点,倒记住了山里的雾气、湖边的蓝蜻蜓、老松树干的温度,还有挑山工走过花丛时特意放缓的脚步。原来青城山的幽,从不在“看”里,而是要把自己浸进去,让那些声响、气息、温度慢慢沁入心脾,这山才真正以灵魂拥抱了你。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

王宝雯

每至闲暇,总想奔赴葱郁的山野,在泉水叮咚里聆听自然的回响,在深深绿意里感受生命的蓬勃。假期一到,我便约上几位好友,暂别城市的喧嚣,前往道教名山青城山,去寻一份清幽与宁静。

晨雾还没散尽时,我们已经站在山前。山风裹着湿凉的草木气扑过来,把城市里带来的燥意褪得干干净净。那块刻着“青城山”的牌子浸在朦胧里,字缝间爬满的青苔,倒比雕琢的笔锋更先透出些古意。

山路起处便陡峭起来,拾级而上,满目苍翠扑面而来。盛夏的阳光被层层叠叠的枝叶筛过,只在地上投下斑驳摇曳的光斑。山中空气沁凉,吸入口中,仿佛带着竹叶的清气。不知是谁在路边丢下半块馒头,三只灰雀蹦跳着啄食,见人来便扑棱棱飞进树丛,带起一串细碎的叶响。这声响未落,远处已有潺潺水声传来,像有人提着桶在林间洒水,一路叮咚作响。

循声走了约百十米,溪涧忽然映入眼帘。水是从石缝里渗出来的,聚在洼处便成了碧绿的潭——月城湖。湖水清澈,山影云影浸在里头,随波轻轻晃。偶有小船划过,荡开圈圈涟漪,把倒影揉成模糊的绿。我们在湖边茶馆稍坐,要一壶清茶,看水光山色,真有种“人在画中游”的恍惚感。

往上走时,树越发密了,景致也更显幽深。浓荫把天遮成一条缝,连阳光也难得钻进来,只闻得蝉鸣声声、溪水淙淙。雾气不知从哪钻出来,顺着溪涧往上爬,缠上树梢时,整座山就成了浸在牛奶里的画。远处的山峦时隐时现,更添几分神秘,难怪前人盛赞其“幽”。同行的朋友忽然提起金庸笔下青城派的轶事,随口哼唱起《沧海一声笑》,那熟悉的旋律在山谷间回荡,竟让我们脚步也轻快起来,仿佛平添了几分江湖豪气。

不觉间,雾又浓了些。原本清晰的山路开始隐在白茫茫里,连脚步声都变得缥缈。正恍惚间,忽然有缕檀香钻进鼻息,抬头看,上清宫的飞檐已从雾里探出来。步入观中,香火的暖香混着木头的凉味漫过来,殿堂里的神像隐在烟中,眉目模糊却透着庄严。院里的道士正弯腰扫落叶,竹扫帚划过青石板,簌簌地响。我们找了个石凳坐下,看阳光一点点把雾撕开,照在殿顶的琉璃瓦上,碎成一片金屑,风轻轻拂过,也拂去了些积压的浮躁。

休息片刻,我们便往老君阁去。站在阁前远眺,峰峦像海浪似的涌着,深绿浅绿墨绿,一层层铺到天边。云在山尖飘,轻缓舒卷,恍如亘古未变的絮语。一路行来,石阶上的苔痕、石壁上的题字、观前的古柏,仙踪道迹随处可见,确是一场“寻仙问道”的旅程。

下山时已近黄昏,游人渐稀,空山愈静。石阶旁突然窜出只小松鼠,圆溜溜的眼睛警惕地扫视着我们,倏地又钻入石缝不见踪迹,只留下一串窸窣声,那是山灵最轻巧的告别。走到山脚时,日头沉落,山色渐由青转暗,浓得化不开的墨绿层层围裹上来,青城山慢慢收回了白昼的声色,回归它本来的幽邃。

这次上山,没刻意记那些刻着名字的景点,倒记住了山里的雾气、湖边的蓝蜻蜓、老松树干的温度,还有挑山工走过花丛时特意放缓的脚步。原来青城山的幽,从不在“看”里,而是要把自己浸进去,让那些声响、气息、温度慢慢沁入心脾,这山才真正以灵魂拥抱了你。

关注公众号,随时阅读陕西工人报

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书